高校学院学术治理是指学院学术治理组织及相关行动者围绕学术事务,在实现学术决策、审议、咨询、评价等权责过程中形成的作用结构、作用方式与作用机制。学院学术治理既注重效率导向的正式制度设计,也强调治理合法性认同的非正式制度,学院学术治理制度内嵌效率与合法性的双重价值,正式制度规制与非正式制度的合法性认同成为制度建构的一体两面。一方面,学院学术治理规制基于理性选择的报酬递增的激励与结果作用逻辑。以激励、奖惩等正式制度强制约束治理客体行为,学术治理规制以“由外而内”的理性激励与奖惩工具作用于不同对象,学术治理结构外化于治理主体而非形成“由内而外”的作用过程。另一方面,学院学术治理价值认同遵循承诺递增的适当性逻辑。治理主体维护基层学术组织的自由与创新、平等与民主的规范约束,以及共同认可、理解的学术标准,恰当的行为模式等被治理主体视为理所当然。基层学术自主的惯习与传统内化为学术治理主体的稳定行为,并接受治理价值的评价压力与德性约束。

然而,介于“结构—功能”主义主导存在过于青睐效率、理性而导致理论解释力不足的问题,过度关注结构转变,容易忽视行动者个体理念、态度、认知相对潜在而持久的影响[1]。优化治理结构不等同于提升治理绩效,治理结构不等同于治理绩效,结构求变并不一定带来预期结果[2]。学院学术组织复杂的行动者主体决定了治理结构之外的非结构性因素同样重要。效率主导不能揭示高校学院学术治理的意义建构与价值认同过程,调整紧密耦合和松散耦合两种结构的张力成为高校学术治理的主要逻辑[3],需要推动理性规制到价值认同的转向。为此,相较于学界主要关注高校治理制度及其结构变革,本文将研究视角下移到作为高校“心脏地带”的学院层级,基于对学院学术治理效率与合法性双重价值的作用关系与作用形态的学理架构,分别论述“自上而下”的学院学术治理行政规制和“自下而上”的学院学术治理价值认同的实践差异,并建构学院学术治理由规制到认同的制度化理路。以期激活高校学术治理组织活力与积极性并提升学术治理效能,为深化高校学术治理制度研究提供智慧参考。

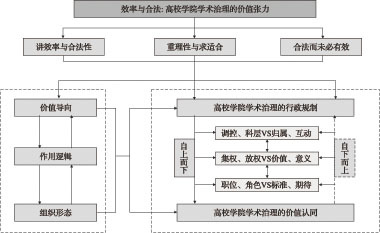

一、效率与合法:高校学院学术治理的价值张力高校学院学术治理既要实现制度运转效率,也要维护学术治理的合法性。学院学术治理的效率与合法性置于制度建设的两端,某一节点对学术治理的效率、有效性追求多一点,而另一节点需要回归合法性。如何平衡高校学院学术治理的规制效率和价值合法性认同的张力成为探究高校学术治理制度建设的起点。本文将围绕效率为主的工具理性与合法性认同为主的价值理性的二元关系,在价值导向、作用逻辑、组织形态三个层面,阐释效率与合法性之间的张力,为区分“自上而下”的行政规制与“自下而上”的价值认同奠定学理基础。

1. 讲效率与合法性在价值导向层面,理性选择制度主义认为个体以理性方式谋求效用最大化,个体理性可能引起集体(或共同层面)非理性结果;如何规制个体行动及其人际互动,使个体理性转换为集体理性而非集体的非理性成为理性选择制度主义的核心命题[4]43。随着理性制度主义的理论修正,逐步关注制度的非正式因素——价值规范与意识形态,关注认知结构与文化、偏好形成的内在性、关注权力关系[4]48-52。组织新制度主义视角下的合法性强调在认可的基础上建立一种权威关系:诱使或迫使组织采纳外部环境中具有合法性的组织结构或做法的一种制度力量 [5]。同为公共组织的高校,高校学院学术治理制度建设需要解决价值认知与价值实践的问题:一是如何实现制度的有效运转与执行,不至于让制度设计和制度执行脱节,避免学术章程等制度“喊在嘴上,写在纸上,挂在墙上”。二是如何维护学术治理制度的合法性,让规章制度能够深入人心并内化为师生群体、管理者具体行为与理念的一部分。

为此,既要实现学院学术治理制度的有效运行,也要注重学术治理客体或对象的价值认同。高校学院学术治理制度在效率与合法性认同的价值导向上形成了潜在冲突——制定产生的学术治理规章制度可能成为象征性制度,正式制度可能对组织运行失去了实质性约束,非正式的规范也有可能成为约束组织行动个体行为的真实工具。因为,组织结构对结果的影响同规制性制度或治理结构追求的工具理性、结构功能实现无关而逐渐与其制度环境同构,并成功获得组织生存所需的合法性与资源[6],合法性成为继理性效率制约制度有效实现的另一重要价值导向。为此,建构与优化学院学术治理制度的核心在于区分并重视提升学术治理效率的同时,维护内化的学术民主、学术自由、学术创新、学术公正等治理价值。

2. 重理性与求适合在作用逻辑层面,理性选择制度主义注重行动者个体依据理性目的最大化实现有意识的理性设计与执行,但制度并非仅仅是人为理性设计的结果。制度内嵌价值与秩序:制度由非正式约束(道德、禁忌、习惯、传统与行为准则)与正式的法规(宪法、产权、法令)组成,共享的信念是制度得以接受的核心[7]。理性选择制度主义追求效率与有效性,追逐个体与组织利益的扩大。理性导向下的组织是为处理自身业务而设计的组织结构,结构设计与选择符合理性选择的逻辑并遵循多样化原则,组织结构趋异而非趋同方能实现组织发展利益,然而几乎所有的组织都趋同[4]15。实践中,组织成员的愿望与动机比起组织的正式规则及其结构和目标更加多变,组织成员通过非正式的生产规范、习俗等形成多重价值来否定个人谋求私利最大化的工具理性预设。

高校学院学术治理的正式与非正式制度的作用逻辑不同。前者强调符合既定制度要求,凝聚在学术治理章程、条例、办法载体上的工具理性,遵循结果导向的逻辑;后者强调深层、内隐、稳定、内化的学术道德规范,突出个体自觉、理性遵从学术治理的价值理性,注重为学术共同体认可与接受的学术规范、学术惯例、学术标准,遵守育人和学科逻辑[8]。当学术治理被迫接受外界命令管制和非学术逻辑而被“异治”时,难以在知识和思想上创新、坚守学术研究的信仰,保持学术职业应有道德操守[9]。高校按照方便对接政府部门领导和管理原则确定组织结构,按照政府组织结构复制大学的组织结构,形成与政府组织的同体同构 [10]。从政府至高校行政职能部门再到学院教学、科研组织,形成了“自上而下”的科层管控,行政更多追求服从与调控的默契或一致。为了得到公共行政的“合法性”认可,行政价值导向下的结构设计成为组织科层结构的“参照”与标准,高校学术治理章程也就“千校一面”。

3. 合法而未必有效在组织形态层面,凝聚于效率与合法性作用逻辑基础上的组织形态各异,从理性选择到制度趋同,集中反映了组织低效但实际上依旧存在的“吊诡”现象,主要在于治理的适当性逻辑产生了作用。在解释组织结构与组织形态趋同时,认为组织结构与形态并不是作为有效完成目标而设计出来,而是被模仿出来,结果就是组织都有相似的结构和形态[4]57。组织结构逐渐类似的过程即为趋同化,趋同化现象与组织效率无关而与组织的合法性(legitimacy)与生存(survival)紧密相关。本质在于制度因素制约了组织制度,特定环境下的组织形态与组织结构获得合法性与正当性并认为理所应当。实现组织合法性过程并不一定能够解决某一具体问题或提升组织的效率与有效性,效率与合法性之间具有失耦的冲突可能,为了获得合法性同样可能忽视技术、工具的效率或偏离正式的治理结构与制度设计。

组织制度实施离不开组织情境,情境往往影响行动空间,情境是社会集体意志的产物,个体需要迁就情境的属性或要求[11]。在强调环境对组织制度作用的同时,不能忽视微观组织行动者个体的能动性。因为,每个场域都规定了各自特定的价值观,拥有各自的调控原则,且各自特有的逻辑和必然性也不可化约成支配其他场域运作的逻辑和必然性[12]。在关注文化环境对个人行为与组织形态影响的同时,还需要关注个体行动者行为与组织如何反作用于制度环境。高校发展经历了自生自发的内部演化逻辑,先有学科后有院系再有大学,基层核心区域的学科制度牢固,形成由学科共同体主导的大学内部治理模式,该运行逻辑契合大学底部沉重的组织结构特点[13]。因而,高校学院学术治理是“自上而下”的理性规制和“自下而上”的价值认同耦合作用的结果,而并非是某一制度单独主导作用的结果。过度依赖优化高校学术治理的行政规制,不足以提升学院学术治理制度的整体有效性和合法性。

二、“自上而下”:高校学院学术治理的行政规制学术委员会规章制度让参与学术管理的行动者主体承担相应责任与义务,实现民主与科学决策[14]。学院学术治理的行政规制以外化于学术组织的正式章程等为工具,规定高校学术治理的原则、组织方式、组织结构、运转机制、异议与监督等,注重“自上而下”的行政调控与科层强化、集权与放权之间博弈以及组织职位与身份要求。

1. 行政调控与科层强化一方面,无论是外化于学院学术治理组织的法律、行政规章还是行政主导实施的学术委员会章程,均注重行政调控。由于“府学”边界并不明确,行政能够直接或间接地介入高校学术事务,影响和调控高校学术决策与发展方向。在政府调控与学术自主之间,形成了行政主导与依附行政调控的惯性。在提案、意见的征询和实施过程中,行政管理群体借助“自上而下”的行政权威推动学术治理章程的实施。为此,学院学术组织行动主体的参与积极性、参与空间和可能性不大,普通教师、学生群体难以有效地表达对学院学术治理制度建设的意见与需求。“自上而下”的学术治理章程等难以有效反映高校学术治理的复杂利益需求,难以有效指导与约束学术治理的多元行为。

另一方面,高校行政科层主导的效率价值内化为科层组织与管理者的行为动力。不同于公共行政权威,高校行政科层及其管理者群体不具备公共行政权威与法定的强制权力,而是具有组织计划、调控、沟通、协商等组织科层权威,相应权威来自行政管理的专业知识与技能,具有专业化的职业权威。同时,行政科层组织的科层权威具有等级与职位差异,在绩效问责与质量保障监督机制影响下,行政命令与调控通过“自上而下”的科层结构由校级传递至学院、学系等基层学术组织,高校行政控制的“链条”作用机制得到强化。为此,公共行政主导的惯性借助行政科层的组织通道和组织内的行政科层实现“同向共振”,行政集权向上并强化对上负责的科层惯性。

2. 集权与放权之间博弈学院作为高校“上承下达”的核心中介组织,承袭了校级组织的权力结构设计,学院学术治理的权责结构涉及两对权责关系。一是学校学术治理组织与学院学术治理组织的关系,学校学术治理组织与学院学术治理组织是否存在集权与放权的博弈,关键在于高校不同层级的学术权力如何切割。高校基层学术组织活动的独特属性决定了学院学术治理组织承担学术治理活动并拥有对等的决策权责,学术治理组织的权责结构分为分权与集权型结构模式。前者侧重于校、院两级学术治理组织之间相对独立,不存在行政科层隶属关系,学院在遵循校级学术治理组织规定与要求的基础上拥有较多自主权。后者侧重于校、院两级并非是相对松散而是相对紧密的“上下级”关系,学院学术治理组织拥有较少的自主权而更多受限于学校学术治理组织的赋权程度。

二是负责行政事务的校级行政职能部门与学院学术治理组织的权责关系,反映校级行政权力与基层学术权力的作用形态。校级行政权力到底是统筹学院学术事务,还是同学院学术治理组织协商与合作,关键在于校级行政权力与学院学术权力的协同关系。应然层面,行政充分尊重基层学术治理组织自主行使的学术权力,形成以学术为主导而非以行政为主导的权责结构。实践中,行政科层以效率价值为准则干预学院学术权责实现,将学院学术治理组织的学术评定、决策等权责统归行政职能部门。高校行政集权效应蔓延至学院学术治理组织,模糊学术组织内部行政权力与学术权力的边界,违背了基层学术组织治理的运行规律。

3. 组织职位与身份要求一方面,高校学院学术治理涉及行政、学术等不同微观行动者个体。具有组织正式职位的学院党政管理者在参与学院学术治理时会产生正向与负向的双重影响。从正向影响看,学院党政管理者的正式职位便于集聚专业学术权威与行政权威,发挥监督的治理角色优势,主要在于由专业学者完全决定学院学术事务不能提升学术决策的有效性。相对于专业学者多从学科视域作出学术评判,行政管理者处于组织的信息交汇位置,拥有全局信息的优势和意识。发挥行政管理者客观信息补充者、传递者而非主观意见与态度“灌输者”、主导者作用,提升学术委员会决策的有效性[15]。从负向影响看,党政管理者可能在参与学术治理过程中依靠行政权威而非学术权威,以行政命令、行政调控而非学术协商、民主共识途径影响或干预学术议事与决策过程。

另一方面,学院学术治理需要具有强制性的身份约束与监督为保障。鉴于学术价值具有内隐性,德性价值约束机制的前提在于参与主体能够主动遵循学术规律和学术标准,学术道德规范具有一定的条件限制和失范风险。参与学院学术治理的委员可能并不遵循学术道德规范,机会主义的个人理性倾向同样会违背公共学术利益。因而,需要明确参与学院学术治理的身份要求及其被学术共同体认同与接受的价值规范与行为准则,基于专业学术训练与学术规范价值基础之上的制度约束才能抵制有违学术价值与标准的行为。同时,要维护公共学术利益的德性要求。正式章程约定经“自上而下”民主推选产生的学院学术委员会和教师确立了学术利益的“委托—代理”关系:学院教师将维护学术利益的权利让渡给具有专业学术权威与学术德性修养的委员,由其代表学院教师群体来集体民主管理学术事务,并维护教师集体的公共学术角色期待及其学术利益诉求。

三、“自下而上”:高校学院学术治理的价值认同价值侧重于行动者个体偏好的观念或需要的有价值理念,以及用来比较和评价现存结构或行为的标准。某些规范或许只适用于特定的行动者或职位而不一定适用于其他集体:因组织分工的差异,微观行动者个体或特定职位确定了什么是适当的目标与活动观念,相应观念不仅仅是对特定行动者的期待与预言,也是一种约束性期待[16]63。“自下而上”的学院学术治理的价值认同表现为聚焦学术归属与人际互动、价值作用与意义建构、多重标准与复杂期待。

1. 学术归属与人际互动一方面,高校学院学术治理价值认同服从“自下而上”的德性与约束性期待,遵循适当性逻辑,价值评价与价值诊断在于学术合格证明与资格承认。经过长期的民主治理实践沉淀,置于“心脏地带”的学院学术治理惯习、文化、意义建构等成为被共同认可与接受并被视为理所当然,基层学术治理的归属认同感逐渐形成。从参与学院学术治理的微观行动者主体到组织章程再到法律法规,维护高校学术治理的一般价值要求:尊重学术规律、维护学术利益、保护学术自主的权责,承认由集聚专业学术权威的教师凭借其长期积累的学术知识与学术训练,独立自主且不受外部干预来行使对学术事务的审议、评价、决策、咨询权责与义务等。审议、评价与决策活动不是依据组织化的计划、调控、管理过程,而是基于平等的地位和学术规范来科学、合理地作出学术判断,学术共同体或相近学科领域的参与主体通过平等协商、学术对话与民主讨论达成彼此的学术信任与认同。

另一方面,学院学术治理的价值理性实现并不顺利,科层制在中国化过程中遭遇不少阻滞,非人格化的理性精神与传统的人情文化之间存在一些摩擦与冲突[17],学院学术治理受到讲究特殊与例外原则的熟人文化的非理性侵蚀,学术治理实践并非理性过度而是理性不足。为此,除去学术主导的一般价值之外,还要考虑影响学院学术治理的其他因素——人际互动形成的关系网络及其意义传递过程,关系系统的传递依赖与角色系统互动。学院学术治理的规则和信念系统被编码在不同的人际互动位置与网络中,关系系统整合并体现了不同制度要素,规范将关系系统视为一种“治理系统”,“治理系统”监督或制约行动者个体的行为[16]63。因为不同行动者置于特定的学科领域或角色网络之内,所以参与学院学术治理的微观行动者个体之间学术沟通与联系的紧密程度不同。无论形成强意义上的联系还是弱意义上的关系,处于不同位置的个体角色要求差异明显,学院学术治理的不同主体可能遭受“熟人”文化的作用,在学术公正与民主判断中楔入求特殊、讲例外的情面、关系、招呼等非理性因素。

2. 价值作用与意义建构规范制度主义理论核心在于将价值本质同评价联系,在解释如何作出决策时更重要,关键在于证明什么是适当的而什么是不适当的。规范分析更多强调制度向其作用对象灌输价值的能力。学院学术治理规范的价值作用形态分为两种情形:一是学术治理制度附着的价值要求与标准。法律法规、部门规程、学校章程等规定的学术治理价值要求——学术自由、学术规律、学术创新、学术平等、学术民主、学术质量等,外化于参与学术治理行动者主体的态度与行为而不具稳定属性。二是“自下而上”的学院学术治理意义建构。规范的合法性基于学术活动中的文化氛围、意义识别等过程由内而外溢出的价值呈现,形成一定的带有学术骄傲与荣誉感的自我评价过程,并作用于学术治理制度的稳定实现。

作为“底部沉重”的学院学术组织突出教学、科研以及社会服务活动的学术内核,并决定高校作为学术组织的独特属性,相对密集的教学育人、学术科研与社会服务等学术活动使学院学术治理的重要性凸显。学院学术治理的意义建构及客观化过程遵循学术规律,相应意义建构过程既有可能和学院学术治理价值同向,也有可能违背学术民主、学术诚信、学术伦理等价值要求而承受内化的德性评价压力。潜在的评价压力来自不同学科、专业领域长期积淀的基本共识与自律约束和意义建构与生发过程,并影响了参与学院学术治理的不同行动者个体对学术治理价值规范的认知、情感、态度与行为。

3. 多重标准与复杂期待高校学术治理的价值结构不仅局限于学术理性与行政科层的传统二元作用关系,也受到人际互动形成的熟人规范和类市场化的绩效竞争影响,科层—熟人—竞争多元价值标准的不同导向共同作用于学院学术治理价值实践。其中,学院学术治理的行政科层遵从结果逻辑,寻求科层集权实现学术治理目标;熟人规范遵从私利性逻辑,考虑人情关系的亲疏远近,人情的因素大于学术理性;绩效竞争遵从功利化逻辑,引入市场元素或“类市场化”工具与技术,注重绩效、竞争、问责、评估等过程,强调学术“投入—产出”以及高效回应社会经济发展的需求。因此,影响学院学术治理的学术理性、行政科层、熟人规范、绩效竞争的根本导向、主要特性、运转逻辑不同,学院学术治理实践需要平衡多重价值标准的内在冲突。

同时,正是基于学院学术治理多元评价标准及其合法性期待的冲突,学院学术治理的微观行动者实际置于学术治理的复杂组织场域,微观管理者、普通教师对学术治理议事与决策过程形成不一样的意义感知。稳定的惯例价值与规范约束经程序化上升为正式制度后,需要考虑非正式制度长期感性教化与代际文化传承,考虑内化的个体行动者价值准则以及与之适应的思维与惯习[18]。学院学术治理价值约束既有学术自由、学术平等、学术创新、学术公正等独特价值标准,也囊括了行政科层、人情规范、绩效竞争等一般的组织价值诉求,不同价值研判标准和各自对应的适当性逻辑形成了不同的“义务”性道德压力或评价要求。在孱弱的学术共识基础、根深的行政主导惰性、内嵌的单位熟人文化和类市场化过度竞争的组织生态环境下,高校学院学术治理的学术理性与学术自主实际上难以彰显,正式的理性制度也难以触及或改变学院学术治理的行政规制惯性。

四、规制到认同:高校学院学术治理的制度化理路高校是“学问之府”“学术集聚地”,不是“行政之府”,更不是行政“衙门”,高校存在的目的不是简单机械地执行上级行政命令,而是研究高深学问、造就高尚人格、形成高质量的社会服务成果,并以此证明自己存续与发展的理由[19]142。高校学院学术治理制度建设的理路应遵循学术主导的组织运行规律,遵循适当性逻辑的同时平衡行政科层的结果导向逻辑,实现由过度依赖行政规制到服务于价值认同的治理转向,具体见图 1。

|

图 1 高校学院学术治理的制度化架构 |

组织新制度主义源于对“结构—功能”主义持理论批判的观点:批判以官僚制为代表的正式组织作为实现效率最大化的手段,忽视了合法性价值的内在驱动及其组织制度趋同过程。主要在于合法性重视行动者的阐释,组织行动者的行为并非先验既定而是被视为惯行,行动者个体行为依据对情境的诠释形成并遵从适当性逻辑(logic of appropriateness)而非结果性逻辑(logic of consequentiality)[4]162。为此,在组织运转的深层结构之中,除去正式的理性结构设计之外,非正式的价值规范因素同样能潜在的制约组织发展与目标实现。组织发展的动力具有复杂属性,常规的理性制度设计与实操技术在实践中可能面临失效乃至低效的风险,而组织发展及其制度建设过程是生产性、技术性与制度环境综合作用的结果。

高校学院学术治理内嵌以效率、有效性为主导的“自上而下”的行政规制和以合法性、适当性为主导的“自下而上”价值认同的双重逻辑,相应价值张力在作为“心脏地带”的学院学术治理实践过程中转变为工具理性与价值理性的关系。工具理性和价值理性并非截然对立,当学院学术治理改革选择合适的时机,以价值理性为愿景与动力,以工具理性为行动准则和技术,经协商与讨论也能够达成一致性认知[19]107-108,实现治理理性的辩证统一。一方面,围绕高校学术治理制度设计,高校聚焦于学术审议、评价、决策等事项形成具有弹性与操作空间的制度框架,强化学术治理制度的整体韧性与约束力。另一方面,高校坚持民主协商、学术创新与立德树人的价值导向,吸纳学院学术治理核心利益主体对完善基层教学、科研、育人学术治理制度的合理意见,强化师生群体对基层学术治理制度的内在认同。

2. 优化权责与维护适当逻辑一方面,高校学院学术治理规制是外显而正式的规则,遵从理性逻辑为主导。《教育部2023年法治政府建设年度报告》明确提出“落实扩大高校办学自主权。持续为高校松绑减负,不断激发高校内生动力”[20]。高校应持续修订与完善学术治理的章程、规则、条例、办法等制度设计,约定、限制与激励学院学术治理的组织或主体,厘定不同权力组织以及参与主体的权力边界。学院学术治理的行政规制应通过理性作用机制,以明确的规章、章程、条例、办法等强制性、奖惩性制度安排与程序调控学院学术治理结构及不同主体的作用关系。以理性制度设计,优化高校学院学术治理结构、权责范围、议事与决策规定机制等,为学院学术治理提供具有强制约束效应的制度保障,实现学院学术治理的稳定、有效运行。同时,应完善学术权力的作用关系与制度安排,理顺行政职能部门的行政权力和高校学术委员会、学院教授委员会的学术权力边界,并厘定学院党政联席会议和学院学术治理组织的权责关系、运行与监督机制。

另一方面,高校学院学术治理内嵌内隐而稳定的价值评价要求与学术道德判断标准,应强化适当性逻辑。高校学院学术治理的价值认同是参与学院学术治理的多元主体对学术理性、学术平等、民主协商与共识达成原则形成的稳定偏好与行为,与突出规则、奖惩指标的强制性扩散机制和强调个体回应奖惩性作用的权宜性相对。为此,强化学院学术治理的价值认同,核心在于培育自觉符合学术理性与学术自律、维护学术卓越与学术公正价值的理念,共同抵制有悖学术治理价值理性的异化行为与风气。参与学院学术治理的主体应维护协商、共识的治理传统,以学术创新与学术高质量发展为价值导向,抵制异化的短期、功利化、人情化的失范行为,促成自发、内化且稳定的学术治理认知与判断。

3. 助推规制与认同有效联动高校学院学术治理“自上而下”的行政规制与“自下而上”的价值认同并非截然相对或二元分离,而是相互促进、相互支撑、相互转换的关系。两者博弈的张力有助于推动高校学术治理制度的变革与创新,并为学术治理制度提供源源不断的价值动力与稳定支持。尽管学院学术治理制度设计在不同阶段互动中存在冲突或矛盾的一面,但正是由于矛盾的存在使彼此有可能通过反复的磨合与调适来促成学术治理制度创新。“自上而下”的学院学术治理制度需要得到“自下而上”的利益主体的价值认可,认可与接受成为高校学术治理有效规制的基础条件,应重视不同行动者对学院学术治理复杂性评价与意义建构的过程。

一方面,维护行政为主导的学术治理法律、规章、章程。通过公共行政权威“自上而下”地颁布并有序执行,行政效率、有效性价值通过行政科层“共振”的作用通道向下传递至学院学术组织。行政规制需要积极发挥制度环境的营造与建构作用,“行政发包、高校接包”——通过减政放权、行政督促等途径来间接调控高校治理行动,杜绝因行政不监督而形成的“运动式”治理形态。政府通过法定权威指导学术治理制度的修订与更新过程,以合理的奖惩机制远程调控学术治理的方向。另一方面,高校学院学术治理组织的多元行动主体可能采取默认或遵守策略、妥协、回避、反抗等举措应对学院学术治理规制的过度施压。学院学术治理的认知结构与意义实现过程并不一定能够遵循最初的规制预设,行政规制的意图可能与学院学术治理的实践“脱耦”。学院学术组织应遵从学术规律、学术民主、学术自由的价值基础,维护专业学术理性及相应理性评价标准,倾听基层学术利益主体的学术需求与建议。在贴合高校内部治理复杂环境的前提下,打通“自下而上”的意义建构、共识达成与价值内化的作用机制,推动学院学术治理制度的有效落实与创新。

伯顿·克拉克指出,在头轻脚重的高等教育系统中基层改革是变化的关键,基层组织是推行政策和改革的主要力量,只有有效调动基层利益集团的支持,改革才能有所成效[21],“自下而上”的学院学术治理实践能够推动高校治理制度变革。制度不是从一开始就塑造了行动者个体的思维方式与行为,而是通过激励机制影响组织与内部行动者个体的行为,并高度重视赢得师生群体的认同与支持。高校学术治理的规章制度与组织有效运行之间并未直接形成线性的因果响应机制,制度也未必一定能促进组织的有效运转或者像理性预设与期待那样提高组织绩效,而更多只是为了获得组织发展的合法性。在某些情况下,正式的组织结构调整只是形式主义的“幌子”,非正式组织的约束和规范有可能成为组织运行的实际作用机制。为此,制度的合法性实现机制存在强弱之分:“自上而下”的行政规制凸显制度的直接作用而忽视微观行动个体的主观能动性;“自下而上”的价值认同强调外部制度设计与实施的间接性与有限性,注重微观行动者对制度的自我解构及其行为调整。高校学院学术治理的制度建构过程需要有效识别行政规制与价值认同之间不同的合法性作用基础,不能过度依赖行政“自上而下”的理性规制,而应实现基于报酬递增的规制和基于价值承诺强化的认同的有效联动。

| [1] | Hüther O, Krücken G. Higher education in Germany: recent developments in an international perspective[M]. Switzerland: Springer, 2018: 263. |

| [2] | 张衡, 眭依凡. 中国特色一流大学治理结构: 理论基础、体系架构、变革路径[J]. 中国高教研究, 2020(3): 11–16. |

| [3] | 余利川. 欧洲大学学术治理的结构嬗变与制度逻辑[J]. 外国教育研究, 2020, 47(9): 48–62. |

| [4] | 河连燮. 制度分析: 理论与争议[M]. 2版. 李秀峰, 柴宝勇, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2014. |

| [5] | 周雪光. 组织社会学十讲[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2003: 78. |

| [6] | Meyer J W, Rowan B. Institutionalized organizations: formal structure as myth and ceremony[J]. American Journal of Sociology, 1977, 83(2): 340–363. DOI: 10.1086/226550 |

| [7] | 田雪飞. 中美高等教育制度伦理价值比较[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2016: 36-44. |

| [8] | 胡仁东. 大学学院治理: 本质、维度与路径[J]. 高等教育研究, 2019(11): 37–45. |

| [9] | 朱文辉. 学术治理的内卷化: 内涵表征、生成机理与破解之道[J]. 高等教育研究, 2020, 41(6): 26–33. |

| [10] | 张应强, 唐宇聪. 大学治理的特殊性与我国大学治理体系现代化[J]. 清华大学教育研究, 2020, 41(3): 6–13. |

| [11] | 姜添辉. 教师专业理论的转变与新专业主义的诞生: 制度化全球化的情境[J]. 清华大学教育研究, 2018, 39(4): 49–55. |

| [12] | 布迪厄, 华康德. 实践与反思: 反思社会学导引[M]. 李猛, 译. 北京: 中央编译出版社, 1998: 133-144. |

| [13] | 褚照锋. 学科制度如何影响院系设置与治理[J]. 高等教育研究, 2020, 41(5): 31–37. |

| [14] | 魏小琳. 学术的治理: 高校学术委员会制度研究[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2020: 40. |

| [15] | 余利川, 段鑫星. 理性的"诱惑": 加拿大大学学术治理的变革与启示[J]. 复旦教育论坛, 2020, 18(3): 98–105. |

| [16] | 理查特·W. 斯科特. 制度与组织——思想观念与物质利益[M]. 姚伟, 王黎芳, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2010. |

| [17] | 王自亮, 陈洁琼. 科层理性与人情社会的冲突与平衡[J]. 浙江学刊, 2016(6): 137–140. |

| [18] | 李灿金. 熟人社会背景下非正式制度的运行机理探析[J]. 云南社会科学, 2013(6): 152–155. |

| [19] | 左崇良. 高等教育治理的变革与转型[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2019. |

| [20] | 教育部. 教育部2023年法治政府建设年度报告[EB/OL]. (2024-03-29)[2024-06-09]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/A02/202403/t20240329_1123001.html. |

| [21] | 伯顿·R. 克拉克. 高等教育系统——学术组织的跨国研究[M]. 王承绪, 徐辉, 殷企平, 等译. 杭州: 杭州大学出版社, 1994: 262. |

2025, Vol. 27

2025, Vol. 27