2. 中国人民大学 公共管理学院,北京 100872

2. School of Public Administration and Policy, Renmin University of China, Beijing 100872, China

政策或制度的变迁研究在政策科学中有着丰富的历史,它源于人们对思想、利益以及制度等要素对政策结果的影响过程长期持续的关注。虽然学界已进行了诸多探索,然而,解释政策/制度究竟如何发生变迁仍是政策科学面临的巨大挑战之一[1]。近年来,学界注意力越来越多地向因果机制转移,政策输入与输出之间的“黑箱”[2]再次受到关注,政策/制度变迁领域掀起了一股新的研究浪潮[3-4]。这股浪潮来自世界百年未有之大变局的加速演进,新一轮科技革命和产业变革为各国发展提供了重大战略机遇。该形势下,政策/制度变迁的灵活性被提高到了空前水准[5]。

制度根植于社会结构之中,社会的变迁来源于生产力与技术的进步发展。技术创新一旦实现,即通过影响人的社会关系、实践活动和精神世界引发社会制度环境的深刻变化,进而推动制度变迁。对于公共管理而言,精细化、精准化是当代治理活动的重要向度。政策变迁作为制度变迁的精细表现形式,意味着影响后者的社会变迁在政策变迁过程中也必然发挥重要作用。因此,政策变迁理应是理解社会的治理及变迁的重要观察切口。

然而,自政策科学建立以来,关于社会变迁与政策变迁的关系,学界长期将二者相对分离,或通过强调社会变迁中各要素的不可控性,把前者视为后者产生的外在因素,或模糊阐述二者间的作用机制,缺乏对它们相互连接的精确因果描述[6]。在从重视政策过程阶段论到对其批判的转变过程中,多源流框架(MSF)、间断—均衡理论(PET)、倡议联盟框架(ACF)等模型被提出,以期强化社会变迁对政策变迁的影响。其中,倡议联盟框架得益于政策子系统、信念体系等具有较强解释力的社会因素而得到广泛应用。但该理论过度强调政策子系统,缺乏对外部干扰与政策子系统变迁的联系机制的明确阐释[7]。此外,倡议联盟框架将政策变迁核心机制视为“黑箱”状态的行为[8],不仅难以解释社会变迁对于特定政策变迁的影响,也无法明晰相应变化对政策结果的作用。显然,社会变迁究竟如何推动了政策变迁,尚需进一步予以回答。

二、文献回顾政策变迁意指在长期背景下一项或多项政策的演变。20世纪70年代末,政策变迁研究兴起并围绕其概念发展与模型构建逐步展开。随后,研究着重于其含义类型的明晰[9]与因果过程的初步探索。其中,有关政策变迁因果过程的阐释依托于制度主义、理性选择或社会网络等理论,从政治制度、社会行为主体、政策网络等多种角度对何以推动政策变迁作出了合理回答。但这些研究由于受制于传统政策过程阶段论的影响,只对因果机理作了部分解释,未形成综合系统的分析。20世纪80年代中期以来,为解决上述问题,学界对传统政策过程阶段论作了大量修正,通过突破政策线性演化思维,提出了循环模型[10]、机会模型[11]、演化模型[12]、学习模型[13]等更为全面的政策变迁因果阐释模型。其中,学习模型范畴的倡议联盟框架与机会模型范畴的多源流框架以及间断—均衡理论占据了主流位置。这三个主流模型都意在突破政策研究的阶段启发法,试图对传统政策过程阶段论中因果联系阐释不足、简单线性或过于简化政策过程中各类互动等缺陷进行反思和批判,但多源流框架对层级结构与政策过程关系的忽视、间断—均衡理论不充分的动态解释使得它们对政策变迁逻辑的理解尚有不足。相对而言,倡议联盟框架以行动者信念为基础,利用政策子系统与其所处社会环境的互动更为系统贴切地阐述了政策变迁路径。该框架自建立以来,先后经历了四次完善,实现了从概念体系模糊、实证检验缺失到政治体系多元化和外部因素丰富化的转变[7]。

关于倡议联盟框架的研究,学界致力于对其政策变迁解释力的提升,通过与文化理论[14]、理性选择制度主义[15]、叙事理论[16]等不同理论的结合,既验证了框架中的基本假设,又回答了信念如何转化为实际政策等难题。但上述研究仅集中于以政策子系统里的要素变化和联盟演变来阐明政策变迁,缺乏对政策子系统所处社会环境的作用研究。伴随倡议联盟框架机会结构的完善和变迁路径的增加,框架变得过于复杂,尤其对于多联盟间协作、政策导向的学习、内部子系统事件和外部环境冲击这四条引发政策变迁的途径[7]在何种条件、哪些介质下影响并实现政策变迁等问题难以给出详细明确的因果机理解释。正如怀布尔(Christopher M. Weible)所言,并非所有子系统的外部事件都必然导致政策变迁[7]。倡议联盟框架对政策子系统与其所处社会环境的刻意分离,以及对社会要素动态和静态的区分阻碍了其对政策变迁机理的整体构建,并难以解释社会变迁对特定政策变化的影响。针对相应问题,有学者尝试利用政策反馈理论阐述倡议联盟的运作过程[6],以期处理好外在因素与内在因素对政策变迁的作用关系。然而,以“政治—政策—政策结果”为自循环系统的倡议联盟运作框架,一方面缺乏对政策结果反作用的解释力,另一方面忽视了社会变迁的自身规律与倡议联盟微观、中观和宏观多层分析的结合。政策子系统的演变与社会变迁具有一致性,因而倡议联盟框架对政策变迁因果机制的阐释理应建立在以由行动者构成的联盟为基础的二者融合之上。

我们知道,技术变迁与社会发展具有很强的正关联性[17]。技术对社会的影响力或决定性存有一个质变的过程[18],社会变迁主要体现于社会技术的发展进程。技术创新以及由此而形成的技术变迁的整体行动构成了至少从工业革命以来社会转型的基础动力[19],且两者逐渐呈现出“社会—技术”系统的可持续转型特点。由于对二者创新转型问题的关注角度不同,“社会—技术”系统的可持续性研究主要分为技术创新系统(TIS)[20]、战略利基管理(SNM)[21]、转型管理(TM)[22]和多层次模型(MLP)[23]四种思路。其中,多层次模型作为阐述“社会—技术”系统整体转型的代表理论,从微观、中观和宏观三个层次出发,通过阐述利基创新、社会技术体制和社会技术景观的概念与作用关系构建了技术、政策与社会三者间协同演化的非线性进程模式[24]。该模型以“社会—技术”的持续发展为核心,认为社会技术体制的不稳定前进会为利基层的技术创新提供机会之窗;同时,利基创新可通过各维度的学习过程以及构建的社会网络为社会技术系统转型提供内在动力。这表明,多层次模型与倡议联盟框架均强调长期状态下,行动者或由各类行动者组成的联盟对制度或政策变迁的重要作用。此外,多层次模型围绕社会与技术的三层次互动实质构建了“技术—社会—政治”的内在联系,为倡议联盟框架阐述社会变迁与政策变迁的作用关系提供了理论根基。因此,借鉴多层次模型,以技术变迁为自变量阐释社会变迁进程,并从倡议联盟框架出发,通过探究社会变迁对特定政策变化的影响和相应变化对倡议联盟形态的作用,能够为政策变迁的实现提供更有力的理论解释。

三、多层次模型与倡议联盟框架“黑箱” 1. 多层次模型多层次模型(multi-level perspective,简称MLP)被视为“社会—技术”持续转型研究的代表框架。21世纪初,吉尔斯(Frank W. Geels)基于演化经济学、社会网络理论、制度经济学等知识,通过整合演化逻辑与创新系统逻辑,面向组织分析与政策调控提出了该模型。模型由涵盖微观、中观和宏观的利基层、“社会—技术”体制层和景观层构成,三者相互作用、共同演化,呈现出非线性的制度变迁进程。自该理论创立以来,有关研究多集中于以能源发展为核心的理论应用[1]、理论比较分析[25]以及理论完善[26]等方面。

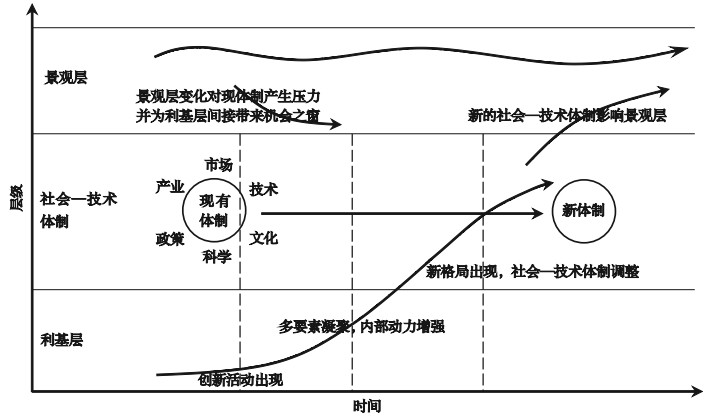

多层次模型具有多主体和多因素的复合特征。该模型中,各层级都包含创新系统的异质性要素,其局部实践活动在结构化进程中呈现层间差异。由利基层向“社会—技术”体制跨层次的主体互动以及相关社会实践的非线性演进是推动“社会—技术”可持续转型的关键。这通常表现为社会变革与旧有体制向新体制的转移[27]。多层次模型对技术、体制与社会作用关系的系统探讨内含了对社会变迁与政策变迁关系的探究,为进一步阐释倡议联盟框架提供了有利条件,具体见图 1。

|

图 1 多层次模型示意图 |

(1) 利基层(niche innovations)

利基层是激进式创新发生的关键区域。技术创新在发展初期往往表现出不完善的技术水平。为防止技术创新在发展初期遭受主流市场的选择与淘汰,利基层通过发挥屏障、培养或授权特性等作用[28]为技术培育和发展提供保护。这种保护以共同期望、多元行动者的社会网络和目标学习进程为前提。利基层一方面为技术创新提供社交网络等场所以保障其稳定发展,另一方面为技术创新的学习过程提供空间,使其在实践、使用和互动中学习。由此,利基层的新技术逐渐成熟,摆脱初始弊端,形成对现有体制主导技术的竞争势力。

利基层技术创新的长期学习与社会网络扩展具有质变效应。在机会之窗条件下能够突破现有层次,推动“社会—技术”体制的变迁。作为技术创新跨层次转化的关键,机会之窗是指技术创新突破利基层的机遇,主要来自“社会—技术”体制的不稳定或原有体制平衡的打破。利基层的技术创新存在创新完成与创新失败两种形态。不同形态的利基创新在与机会之窗和景观改变结果的结合下对“社会—技术”体制的路径改变亦会产生不同影响。

(2)“社会—技术”体制(sociotechnical regime)

“社会—技术”体制是实现社会与技术可持续转型的关键层级,其包含多主体和多要素的协同演化。多主体的协同演化包含行动者和规则两个重要概念。“社会—技术”体制内的规则是行动者的行为向导,通过具有连贯性的规则集合为相关行动者的行为提供方向和协调,进而影响相应要素布局[29]。“社会—技术”体制包含政策、技术、市场、文化、基础设施、科技知识以及产业结构等多种复杂要素,各要素相互联系,使得该层次耦合为统一整体,在创新发展的同时选择和保留规则,表现出相对难以突破的动态稳定特征[30]。但在利基自下而上的创新突破和景观自上而下的压力冲击下,其会呈现出非常态的动荡状态并相应产生不同程度的路径转变。

(3) 景观层(sociotechnical landscape)

景观层代表最深层次的结构关系,主要由意识形态、社会价值观、宏观经济趋势、环境问题等构成[31]。与“社会—技术”体制相比,景观层更加强调广泛的技术外部因素,是行动者互动的外部结构或背景。景观层的改变取决于自身要素变动和“社会—技术”体制与利基创新对其产生的刺激。利基创新和新体制的形成在短期内对景观层的影响有限,只有通过长期积累才会对景观层产生较大影响。景观形态比“社会—技术”体制更难改变,其变化缓慢,最为稳定。然而,景观层一旦改变,即对“社会—技术”体制转型和利基创新具有巨大影响力。景观层的改变通常产生三种结果:温和压力、多重巨大压力和颠覆性变迁。基于变动结果,景观层直接或间接作用于“社会—技术”体制和利基层,影响其构成要素和运作机制,在体制层实现整体路径转型。

整体而言,多层次模型下社会与技术的可持续发展转型取决于利基层、“社会—技术”体制和景观层的相互作用。“社会—技术”体制作为核心层,解释现有技术发展的稳定性和变迁路径。景观层由缓慢变化的多因素组成,奠定路径轨迹变动的整体基础。利基层解释激进创新的产生和发展[32]。技术、体制与社会协同演化的实现需要三方面的作用发挥:一是自上而下的景观压力促进新体制的形成;二是体制的不稳定性为利基创新带来机会之窗;三是利基创新通过多维度学习以及社会网络构建为系统转型提供内在动力[27]。

2. 多层次模型与倡议联盟框架“黑箱”的关系倡议联盟框架(advocacy coalition framework,简称ACF)是萨巴蒂尔(Paul A. Sabatier)等对多个政策变迁案例的系统归纳,建立在对政策过程理论的批判之上,主要包含信念体系、倡议联盟、政策子系统、相对稳定参数、外部事件等核心概念[33]。该框架认为政策过程是多个倡议联盟通过竞争性政策倡议行动实现其政策信念的过程,并主张以政策子系统为核心,强调联盟行动者的信念作用,通过探讨子系统与外部因素的作用关系明确政策变迁的运作过程。

然而,对于外部干扰对政策子系统变迁作用的阐述,倡议联盟框架仍存不足。这不仅体现在外部干扰和重大政策变迁间中介变量的缺失,还体现在难以解释外部干扰对政策子系统中联盟成员、信念、微小政策变迁的影响[34]。倡议联盟框架指出,外部环境冲击、政策导向的学习以及多联盟协作对政策变迁的影响相对独立。但在现实情境中,外部环境冲击或社会变迁对后者具有连贯的作用影响。相对独立的因果分析显然难以有效阐释外部社会变迁对于特定政策变化的影响,同时也缺乏对政策结果的趋向解释。对此,我们首先明晰这样一种观点:技术具备形塑、影响政策/制度的作用。当旧技术被新技术淘汰时,依存于旧技术的政策制度和文化必然会陷入危机之中,社会群体或组织则将变革原有政策制度以适应技术环境[35]。具体而言,技术创新是社会变迁的重要动因,技术进步将带来社会关系的调整,进而在物质、思想等多个维度为社会变革营造条件。公共政策作为社会治理体系的规制工具,其演变自然也将遵循社会变革轨迹。换句话说,技术能渗透制度并使制度发生变化[36],是推进社会经济发展以及公共政策变迁的重要动力。技术进步扩大了政策变迁的获利空间,降低了政策变迁的成本,刺激和增强了社会对政策变迁的需求[37]。技术的不断更新,催生了政策的产生与完善,即芳汀所讲技术本身必然催生新的制度[38]。

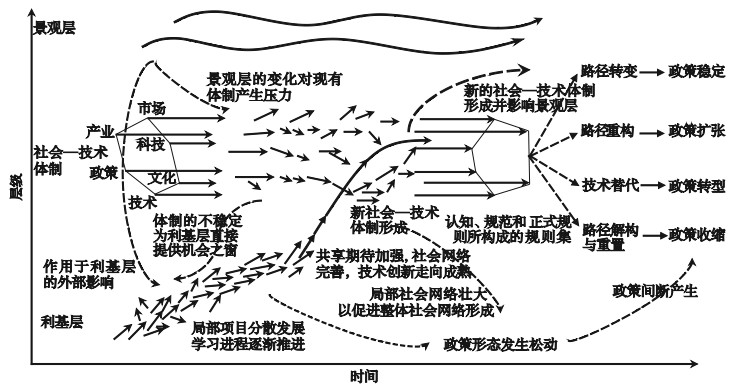

由此不难看出,政策变迁长期被倡议联盟框架视为“黑箱”的重要原因在于该框架尚未对“社会—技术”创新与政策变迁两者间的作用关系进行有效梳理。多层次模型强调社会群体行动在技术创新发展中的重要作用。新技术的产生、培育与成熟最初受保护于利基层,利基层技术创新的实现依赖于不同社会群体的协调和整合。社会群体围绕不同局部项目形成各具利益倾向的局部社会网络。在新技术发展的需求推动下,社会群体利用学习进程向所在局部社会网络和其他社会网络分享技术发展期待,进而使得自身社会网络逐渐壮大,并逐渐调和不同社会网络间的利益分歧。社会群体间利益分歧的调和意味着原有政策体系已不再适应,政策形态由此产生初步“松动”。利基技术的创新实现并非“社会—技术”体系整体转型的完成。随着机会之窗出现,利基层的技术创新则会突破层次障碍,对现有“社会—技术”体制产生冲击。在景观压力和利基压力的双重压力下,“社会—技术”体制会打破相对平衡的要素布局,改变规则集合状态。通过路径转变、路径重构、技术替代、路径解构与重置四条转型道路实现“社会—技术”体制的最终转型(见图 2)。总之,在由多层次共同演化而实现的技术创新和体制转型中,现有政策通过利基层社会群体的协调和整合、体制层规则集合的调整和重构,逐渐摆脱原有形态,对应形成政策稳定、政策扩张、政策转型、政策收缩四种“间断”形式①,并在此基础上进一步影响联盟构成及其关系,使政策最终完成变迁[31]。

|

图 2 多层次模型对倡议联盟“黑箱”的解释 |

① 我们借鉴鲍姆加特纳的间断—均衡理论,将“间断”定义为制度系统微调或根本变迁所带来的政策形式的短暂改变。

综合来看,政策变迁并非如倡议联盟框架所认定的处于“黑箱”状态。利用多层次分析模型中技术创新和体制转型的观点对倡议联盟框架加以补充阐释,一方面有利于明晰倡议联盟框架中外部环境冲击、政策导向学习和联盟间协作等途径在何种介质以及如何引发政策变迁;另一方面有利于突破政策子系统的固有思维限制,从而在更为多元的视角下阐述政策变迁的综合因果机制。

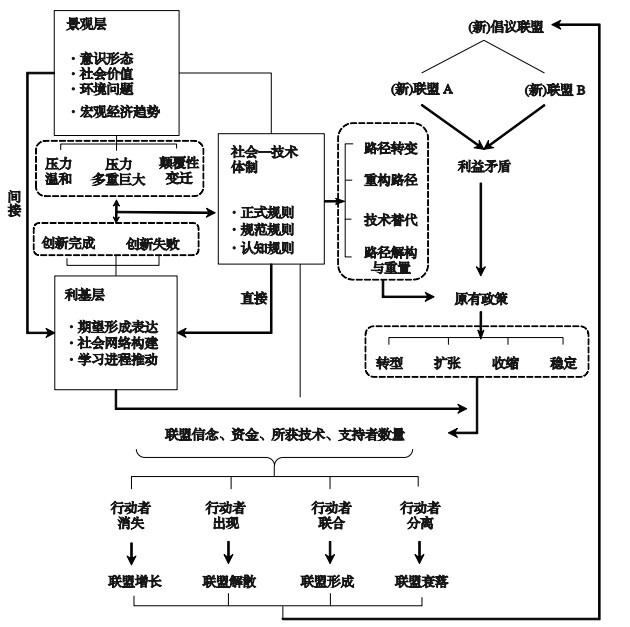

四、多层次化倡议联盟框架下社会变迁推动政策变迁的机理本文认为,政策变迁是联盟需求刺激下以技术创新为核心的社会变迁结果。在此,我们利用多层次化理念加持后的倡议联盟框架,对社会变迁推动政策变迁的机理予以详细阐释(见图 3)。

|

图 3 社会变迁对政策变迁的作用机理 |

倡议联盟由多元行动者构成。框架假定: 行动者均具有理性特征,会利用信息和其他资源以达成各自目标。这种目标以信念和资源为基础,既受到行动者个人认知偏见等因素的影响,又受到子系统整体信念下政策目标的驱动。

信念和联盟间存在相互依赖的关系,其中信念分为一致型、分歧型和不相关型,相互依赖关系呈现竞争型和合作型两种形态[39]。在政策子系统中,当行动者信念一致并存在合作型相互依赖时,易形成同一联盟;当行动者信念分歧并存在竞争型相互依赖时,易分属不同联盟;当行动者拥有一致信念却存在竞争型相互依赖时,常位于同一联盟,但存在资源分配矛盾;当行动者存在信念差异但具有合作型相互依赖时,将分属不同联盟,但在各自联盟中相对中立(见表 1)。由此可见,行动者信念一致与否是其能否形成同一联盟的关键。不同依赖关系表达联盟内部由强有力成员、稳健成员或有分配矛盾成员构成。

| 表 1 信念与联盟的相互依赖关系 |

行动者政策导向的学习是信念形成、协调与强化的重要手段。政策学习不仅包括倡议联盟内部的学习,也包括跨越不同联盟的学习[40]。同一联盟由于信念共享,成员协调成本远比想象中的要低[39]。不同倡议联盟间存在差异化的信念体系,常表现为利益分歧甚至利益矛盾。利益矛盾易形成政策僵持等不良结果,最终阻碍联盟目标实现。与联盟间利益分歧的协商调和不同,利益矛盾难以通过社会群体的自发协作加以解决。因而,不同联盟必然产生以相对外在的政策变迁为手段协调利益矛盾,推动各自目标与需求的实现。

2. 社会群体协调与政策形态松动联盟间信念体系的差异与利益矛盾的冲突是政策变迁的需求来源。政策变迁的起始即原有政策形态的松动,来自于利基技术创新过程中社会群体的协调与整合。

利基层技术创新的实现与利基层的发展轨迹密切相关。利基层存在线性或非线性两种发展轨迹,轨迹得以发生依赖于以社会群体为基础的学习进程、共同期待和社会网络这三个内部过程的相互作用。一旦三个内部过程的相互作用使得社会群体的认知规则(cognitive rules)和共同期望(shared expectation)发生改变,利基层则将产生非线性的创新发展路径。

依据对技术发展是否存在直接作用关系,利基层社会群体所组成的社会网络可分为局部社会网络(local network)和整体社会网络(global network)两大类。局部社会网络是社会群体的最初形态,其聚焦于技术发展的局部项目,并由对技术发展产生直接作用的主体组合而成。整体社会网络强调行动者的共同体概念,通常由给予财政支持、政治支持、技术规格等资源,提供项目工作空间的社会群体构成。局部社会网络围绕不同的具体项目建立。根据不同项目形成的不同局部社会网络间存在一定的利益分歧。然而由于不同项目间具有共存和相互构建的可能且群体间常呈现“相互渗透”[41]的特征,不同局部社会网络间是一种存在具体信念差异但具有合作型相互依赖的关系。局部社会网络具备跨越局部项目向整体社会网络转化的潜能。

局部项目的发展依托于局部社会网络的构建。当处于网络内部的行动者对项目所聚焦的新技术产生了共享且积极的期待(expectation)时,则会在局部项目中投入更多的人力、财力等资源以促进项目完善。同时,由局部社会网络运行的项目会为相应活动提供空间。在局部项目和社会网络的相互作用过程中,社会群体的学习进程被推进。他们通过专门的聚合活动(aggregation activities)使得局部项目形成的实践经验抽象为一般经验和规则,并通过流通知识和行动者,进一步扩大共享期待,加深社会网络的认知根基,以实现不同社会网络的协调和整体社会网络的构建。由此,社会群体间的利益分歧得以调和,利益分歧时所构成的政策环境得到破坏,政策原有形态发生相应松动。

3. 社会变迁与政策间断政策原有形态的松动起始于利基层技术创新的过程,但政策的进一步改变和间断则是宏观景观压力、微观利基创新和中观体制转型三者共同演化的结果。

“社会—技术”体制由“社会—技术”布局、行动者和规则三个维度构成[31]。其中,规则包含正式规则、规范规则和认知规则三类[41],通过引导行动者的活动以改变要素布局,由此在体制转型方面发挥关键作用。“社会—技术”体制嵌于景观之中,其形成受制于自上而下的景观压力和自下而上的利基压力[42]。

景观压力的产生取决于自身属性。景观代表着最深层次的结构关系,决定了“社会—技术”体制内的规则系统构建。与其他层次相比,景观层具有最为稳定的存在特征,但这不意味着其将长期呈现毫无变化的态势。一方面,其构成要素具有各自演变规律;另一方面,来自“社会—技术”体制与利基创新的外部刺激会影响其稳定状态。景观层各要素及其结构关系的改变最终会产生温和压力、多重巨大压力和颠覆性变迁的结果。这种结果直接作用于“社会—技术”体制整体环境的构建,并改变各类规则的既有形态、引导行为主体活动、促进体制层布局调整。

利基压力的产生取决于该层次的技术创新。利基层的技术创新依托于三个呈递进关系的内在进程:期望形成表达、社会网络构建、学习进程推动[43]。通过各类行动者验证既定目标和反思既定规则等一系列对学习进程的积极推动,由各行动者组成的社会群体会更加明确自身的主体角色和地位,明晰共享的期望路径,提高社会网络协同性,使得所在社会网络的规模不断扩大、结构不断优化。同时,这意味着新技术逐渐摆脱利基保护,弥补了技术水平不完善和性价比过低等不足,并将最终具备与现有主导技术相竞争的潜力。由此可见,利基层并非必然实现技术创新,其能否得到充分发展,取决于三个内在进程是否可以良好配合。三者间的有机结合推动利基创新的完成,反之呈现失败结果。利基创新如若突破现行体制则需相应的机会之窗。在自身发展与机会之窗的双重作用下,利基层实现技术创新突破并取代现有体制,推动后者内部政策、市场等构成的适应变化,实现新技术对现有技术替代。

“社会—技术”体制存在不稳定的发展可能。一方面,它的不稳定受影响于从利基层延伸出的行动者的个人学习进程(individual learning)和社会学习进程(social learning)。行动者的社会学习进程着眼于(社会)群体间的交流互动,通过调整例行程序(routines)、共享期待(shared expectations)等方式重建或转化认知、规范和正式规则,进而影响社会规则系统和体制(social rule systems and regimes), 改变“社会—技术”体制布局。另一方面,在景观压力和利基创新组合刺激下,“社会—技术”体制将打破稳定机制,相应形成路径转变、路径重构、技术替代、路径解构与重置四种转型路径(见表 2)[24]。

| 表 2 “社会—技术”系统的转型路径 |

无论何种转型路径,都是对“社会—技术”体制原有政策背景和根基的影响或干预。不同路径转型使得“社会—技术”系统形成了不同的新型形态。“社会—技术”体制轨迹的变革,改变了政策发展所依赖的环境结构。现有政策体系由此受到了四种不同转型路径的影响,并对应产生了稳定、扩张、转型和收缩四种变迁。

4. 联盟重组与政策变迁完成联盟内部以及联盟间的政策导向学习是政策变迁的重要原因,政策形态的转变与政策间断意味着以政策导向学习为目标的联盟改变。在转型路径过程中,体制层的正式规则、规范规则和认知规则得以重建。原有布局发生调整,行动者通过对相应规则和目标的学习重塑信念。同时,利基层通过技术创新,调动三个内在进程的运作,使得行动者条件与构成加以转换。由此,在利基创新、体制转型和政策变迁三者共同作用下,联盟的信念、资源、所获技术和支持者数量等要素发生改变,联盟内部一致性或差异性信念得到调整,联盟间既有的竞争性或合作性依赖关系被打破。

政策间断形式的不同使得原有联盟中的行动者产生消失、出现、联合、分离等不同的行为走向。既有利益分歧甚或矛盾冲突在社会群体协调和政策变迁的过程中加以解决。基于新的共享信念系统并依照强有力、稳健和有分配矛盾的组合程度,行动者在新技术体制中重新选择和汇聚,使得原有联盟出现解散、维持、增长或衰落的结果。联盟势力的重新分配使得不同联盟间达成了暂时平衡局面,但由于不同联盟间必然存在信念与利益等差异,且差异本身存在走向分歧、矛盾和冲突的潜在可能,因而联盟间的均衡状态难以长期维持[44]。伴随不同联盟间利益分歧或矛盾冲突的加剧,既有政策的维持方式失去效力,刺激引发对新一轮政策变迁的需求。同时,技术自身具备变革创新的内外动力,由此实质推动了政策从形态改变、间断出现再至变迁完成的新循环。在不同倡议联盟的建构与协调以及以技术创新为核心的社会变迁两者长期的相互作用下,政策变迁得以最终实现。

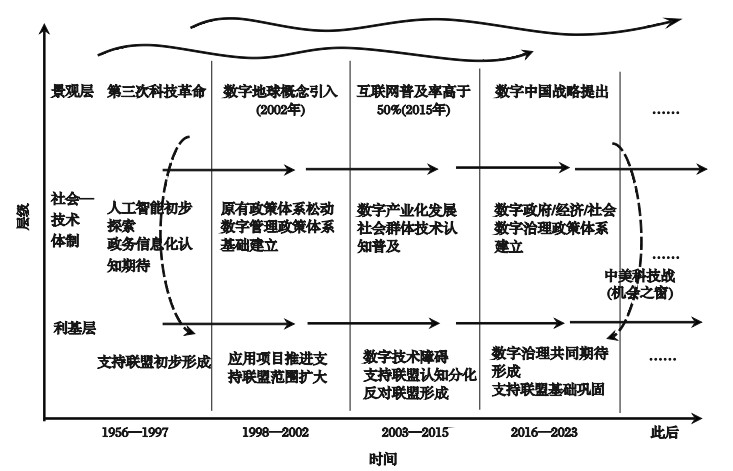

五、尝试性的验证——数字技术推动的社会与政策变迁为进一步确认“技术→社会→政策”这一政策变迁逻辑的解释力,我们尝试以数字技术进步为切入点,观察社会变迁对相关政策变迁的影响(见图 4)。

|

图 4 数字技术变迁引发相应政策变迁的四阶段过程 |

数字技术的发展建立在电子管和无线电的发明之上。其中,电子管是计算机的基础,无线电是无线网络的基础,互联网的出现使两者走向融合,并逐步推动了数字技术的构建与完善。第三次科技革命聚焦对计算机的研发与应用,为我国的数字技术发展提供了宏观景观基础,激发了国内以中央政府为代表,结合高等院校、科研院所等行动者联盟对数字技术、计算机事业探索与建设的热情。1956年,国务院制定并发布《十二年科学技术发展规划》,强调中国计算机事业的建设。随后,中国科学院计算技术研究所开始筹建,清华大学、哈尔滨军事工程学院、北京大学和中国科学技术大学等一批高校先后创立计算机和计算数学相关专业。然而20世纪90年代,我国景观层的经济发展以重化工业的产业升级和经济高速增长为基本特点,包含市场、规则和技术等要素的社会体制仍未形成数字技术发展的稳固环境。

不难看出,该时期数字技术的支持联盟以局部网络为基本形态,除中央政府外,企业、社会大众、媒体等数字技术主体联盟尚未形成。但在计算机技术的四代研发过程中,我国计算机技术不断成熟,应用场景从单一军事领域向经济、金融、气象等多领域扩展。这一系列改变尤其推动技术管理主体即政府革新传统管理认知。1984年,国务院批准成立了信息管理办公室。1991年,进一步组建了电子信息系统推广办公室,并开始了金桥、金关、金卡和金税工程。由此,政府提出了政务信息化的数字管理新期待。

2. 第二阶段:数字技术发展与政策体系松动(1998—2002年)1998年,美国提出“数字地球”概念,同年该概念被引入我国,并冲击了对数字技术发展存在不利的宏观条件。在这一阶段,数字技术支持联盟中的行动者(包含北京大学、中国科学院地学部等高等院校和科研院所)形成了直接有关数字技术在我国开发与应用的局部项目。地方政府借助数字地球建设机遇,推行了与中央政府政务信息化改革认知相一致的数字技术应用项目。例如北京市的“首都之窗”工程、上海市浦东新区提出的“统一办事中心、统一用户重心、统一管理平台、统一效能监督平台”四统一模式等。学术界有关数字技术的研究也随之展开。1999年,“电子政务”一词首次出现在我国期刊文献之中。2002年,国务院《政府工作报告》将“推行电子政务”列为转变政府职能的重要任务。

在此阶段,数字技术在政府体系内的支持联盟规模相对扩大,利基层对数字技术发挥着实质性的孵化作用。在联盟主体对数字技术应用于政府体系的共同期待逐渐形成的过程之中,局部项目自上而下地向整体项目演化,并形成相应的社会网络,为数字技术的创新实现提供有利基础。数字技术与管理体系的结合意味着以电子政务为代表的数字管理成为了技术应用的重要发展方向。数字技术的发展以及联盟主体认知的改变使得传统管理的政策体系发生松动。

3. 第三阶段:反对联盟建立与技术替代失败(2003—2015年)数字技术构成要素的逐渐成熟、社会群体技术认知的普及以及产业化市场环境的优化使得相对零散的数字技术创新力量得到凝聚,形成了原始的人力、物力资源基础,并为通过技术替代路径实现数字管理政策变迁提供了利基和体制的推动力。互联网宽带技术的迭代更新与市场扩展为数字技术创新打下相对稳固的信息化基础。2015年底,我国互联网普及率过半,社会群体对数字技术本身的认知得到初步形成。企业、社会媒体等部分主体围绕数字技术加入支持联盟,扩大了以政府体系、高等院校和科研院所为主导的联盟范围。同时期,人工智能技术通过技术融合强化了潜在功能属性,并带动了其使用标准的精细化开发。人工智能技术与互联网技术优势互补,两者相结合助推数字技术趋向成熟发展阶段,破除了以计算机技术为中心、相对单一发展的基础技术建设局面。

数字管理强调以问题为导向设计规划任务,试图打破部门障碍促成政务协同。但该思想与科层化体制之间必然存在不协调,若尚未形成深厚的数字技术根基难以顺利推行。例如,“十二五”规划提出在四大国家基础信息资源库的基础上增加文化信息资源库,推动文化信息资源共享和开发利用。但由于多家部委数字技术的技术认知和发展程度不一,未能形成统一意见,因而在“十三五”规划中与宏观库一同被取消。另外,由于地区间数字技术发展程度存在差异,不同地区部门间出现了对数字技术及其管理应用的期待分化。区域技术的发展差异与部门间的技术障碍使得以电子政务为代表的数字技术与政府管理的结合难以在政府内部和政社互动间呈现良好的横向交流和群众交流。数字技术支持联盟中原有行动者的认知出现分化,反对数字技术及数字管理的联盟逐渐显现。

部分基层工作人员和社会群众等主体是电子政务中数字技术反对联盟的主要构成者。数字管理中政府网站、政务服务软件以及微信公众号等分散、多头建设,使得功能相似的“冗余”平台过度挤占基层工作人员的工作时间,导致原本“赋能”的信息平台成为基层工作负担,并对办事群众造成一定困扰[45]。“僵尸网站”等由于数字管理不当而出现的问题进一步恶化了社会群体对相应技术的认知,数字鸿沟等技术问题尤其阻碍了以老年人为代表的社会群体对数字技术的接纳。利基层的数字技术创新失败以及机会之窗的缺乏伴随着以数字管理为共同期待的联盟形态一同改变。数字管理技术发展的有利环境遭遇破坏。传统管理政策体系以期通过技术替代路径向数字管理政策体系整体变迁的目标落空。

4. 第四阶段:体制转变与政策变迁完成(2016年至今)体制层已建立的体制环境与该时期的数字技术发展相竞争,后者在机会之窗与新的景观、利基水平结合下使得传统体制失去优势地位。

与以往阶段相比,此阶段的技术创新具备了层次跨越的机会之窗。该时期,美国对我国发起了科技战与贸易战,尤其针对以数字技术为代表的各类高新技术及产业。外来事件的冲击为我国数字技术跨层次创新提供了宏观契机。2015年,我国提出推进“数字中国”建设,将数字技术创新提到国家整体高度。2016年,国务院正式出台《“十三五”国家信息化规划》,进一步提出了数字中国建设的具体目标与要求。我国对数字技术的宏观规划加深了基于数字地球建设所形成的数字技术景观文化环境,并自上而下给予了我国既有社会—技术体制和利基技术创新足够的压力。

数字中国战略的提出在直接激发数字技术创新的同时,为我国数字政府、数字经济和数字社会的建设提供契机。2018年,广东省发布了首个地方数字政府规划的文件,浙江省通过深化“最多跑一次”改革推进了当地政府的数字化转型。研究机构和科技企业发挥数字经济基础与驱动功能,为政府数字化转型提供经济需求并生成数据、算法等关键资源。在数字技术新一轮发展基础之上,党委政府、科技企业、研究机构、媒体、公众等行动者各自参与数字政府、数字经济和数字社会领域,通过不同的局部项目加深局部社会网络和联盟作用,并逐渐融合协同,形成了数字治理的共同期待。2022年,国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,进一步巩固了数字技术与数字治理的支持联盟根基,推动了整体社会网络的建设。同时,部门技术发展程度的一致化倾向和地区技术差异的弱化减少了技术创新失败风险。在与数字技术的跨领域突破结合下,治理政策体系的变迁扭转了数字管理的失败转向,通过路径转变途径实现数字治理的政策体系构建。

然而,伴随数字技术更加深入地发展,其对政府治理的引导和影响必将产生相应细化的结果。数字技术作为具体手段在治理方面的应用引发了“最多跑一次”“一网通办”“一网统管”“接诉即办”等不同方向的数字治理方式,使得数字治理的行动者认知进一步分化。认知分化易形成分歧甚至矛盾。数字技术从萌芽到逐渐成熟的已有进程使得政府治理政策完成了从数字管理到数字治理的政策变迁。在现有政策环境下,数字技术的自身变革与其对社会和政策的影响必然引发相应联盟对政策变迁的新需求。这意味着,由不同行动者所构建的不同联盟针对数字技术的发展方向与途径存在差异化思维。一旦分歧朝向各自既定的预想演进,不同联盟间则极易形成联盟矛盾与冲突。这种矛盾与冲突将激发对现有政策调整、改变的需求,在新一轮的技术变迁引导下开启新一轮的政策变迁。

六、结语政策/制度依托于特定社会结构,其伴随生产力与技术进步发生变迁。政策变迁的既有研究常以静态、局部视角探索内在因果机理。结合多层次分析模型,倡议联盟视角下政策变迁的实现是联盟间协调、政策导向学习和外部事件影响等不同方式相互作用的结果。其中,外部事件与联盟协调不完全分离,两者在技术创新、政策导向学习和多元规则变动下融合推进。

政策如何实现变迁,即政策输入与输出间的“黑箱”问题的明晰是政策变迁因果机制探索的长期难题与关键。多层次与倡议联盟的结合框架认为,该问题的确认前提在于对技术、社会与政策关系的正确梳理。政策变迁的实现不仅需要明确政策子系统中基于不同信念体系的联盟互动机制,还需探讨社会变迁下可持续的技术转型。与传统研究不同,该框架将政策子系统中联盟间的信念差异视为政策变迁的需求信号而非产生原因,由此打破以政策子系统为分析对象的范围局限。另外将技术发展的利基、体制、景观层同联盟微观、中观和宏观层相对接。一方面,通过阐述技术创新与联盟形态关系在局部项目向整体项目、局部网络向整体网络转化过程中的改变,说明了政策间断现象的产生原因。另一方面,通过阐释依托于自上而下和自下而上双重压力所形成的体制变迁而出现的多种政策变迁路径,说明了政策变迁非线性的基本特征。新一轮科技革命和复杂多元的大变局已然到来,相对静态的政策变迁分析的现实基础动摇。以我国数字技术进步为切入点对社会变迁与政策变迁影响的例证落脚现实,同时论证了框架逻辑的合理性和解释力。然而,由技术创新推动的社会变迁为实现政策变迁,不局限于技术替代一条路径,路径转变、路径重构以及路径解构与重置等政策变迁的实现路径以何种状态表现于现实情境之中仍需进一步研究与验证。

| [1] | Derwort P, Jager N, Newig J. How to explain major policy change towards sustainability? bringing together the multiple streams framework and the multilevel perspective on socio-technical transitions to explore the German "energiewende"[J]. Policy Studies Journal, 2022, 50(3): 671–699. |

| [2] | Falleti T, Lynch J. Context and causal mechanisms in political analysis[J]. Comparative Political Studies, 2009, 42(9): 1143–1166. DOI: 10.1177/0010414009331724 |

| [3] | Asante W. Explaining public policy change in a developing country: a case study of Ghana's forest and wildlife policy[J]. Politics & Policy, 2022, 50(6): 1241–1258. |

| [4] | Nikki I. Crisis and change in European enion foreign policy: a framework of EU foreign policy change[M]. Manchester: Manchester University Press, 2021: 2. |

| [5] | Spicer Z, Lyons J, Calvert M. Preparedness and crisis-driven policy change: COVID-19, digital readiness, and information technology professionals in Canadian local government[J]. Canadian Public Administration, 2023, 66(2): 176–190. DOI: 10.1111/capa.12517 |

| [6] | Schmid N, Sewerin S, Tobias S, Schmidt. Explaining advocacy coalition change with policy feedback[J]. Policy Studies Journal, 2020, 48(4): 1109–1134. DOI: 10.1111/psj.12365 |

| [7] | Weible C M, Sabatier P A, McQueen K. Themes and variations: taking stock of the advocacy coalition framework[J]. The Policy Studies Journal, 2009, 37(1): 121–140. DOI: 10.1111/j.1541-0072.2008.00299.x |

| [8] | Sato H. The advocacy coalition framework and the policy process analysis: the case of smoking control in Japan[J]. Policy Studies Journal, 1999, 27(1): 28–44. |

| [9] | Hogwood B W, Peters B G. Policy dynamics[M]. New York: St. Martin's Press, 1983: 25-81. |

| [10] | Arthur M, Jr Schlesinger. The cycles of American history[M]. Boston: Houghton Mifflin Company, 1986: 23. |

| [11] | Baumgartner F R., Jones B D. Agendas and instability in American politics[J]. Chicago: University of Chicago Press, 1993: 186. |

| [12] | John P. Is There life after policy streams advocacy coalitions and punctuations: using evolutionary theory to explain policy change?[J]. Policy Studies Journal, 2003, 31(4): 481–498. DOI: 10.1111/1541-0072.00039 |

| [13] | Sabatier P A, Jenkins-Smith H C. Policy change and learning: a advocacy coalition approach[M]. Boulder: Westview Press, 1993: 13. |

| [14] | Sotirov M, Winkel G. Toward a cognitive theory of shifting coalitions and policy change: linking the advocacy coalition framework and cultural theory[J]. Policy Sciences, 2016, 49(2): 125–154. |

| [15] | Lubell M. Collaborative institutions, belief-systems, and perceived policy effectiveness[J]. Political Research Quarterly, 2003, 56(3): 309–323. DOI: 10.1177/106591290305600306 |

| [16] | Leipprand A, Flachsland C, Pahle M. Advocates or cartographers? scientific advisors and the narratives of German energy transition[J]. Energy Policy, 2017, 102: 222–236. DOI: 10.1016/j.enpol.2016.12.021 |

| [17] | 连英祺, 杨宏伟. 经济史中的技术与社会变迁[J]. 财经问题研究, 2000(11): 68–71. DOI: 10.3969/j.issn.1000-176X.2000.11.017 |

| [18] | Ellul J. The technological society[M]. New York: Random House, 1964: VI. |

| [19] | Dosi G. Technical change and industrial transformation[M]. London: MacMillan Press, 1984: 13. |

| [20] | Carlsson B, Stankiewicz R. On the nature, function and composition of technological systems[J]. Journal of Evolutionary Economics, 1991(2): 93–118. |

| [21] | Schot J, Geels F. Strategic niche management and sustainable innovation journeys: theory, findings, research agenda, and policy[J]. Technology Analysis & Strategic Management, 2008, 20(5): 537–554. |

| [22] | Smith A, Kern F. The transitions story line in Dutch environmental policy[J]. Environment Politics, 2009, 18(1): 78–98. DOI: 10.1080/09644010802624835 |

| [23] | Geels F. Processes and patterns in transitions and system innovations: refining the co-evolutionary multi-level perspective[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2005, 72: 681–696. |

| [24] | Geels F W, Schot J. Typology of sociotechnical transition pathways[J]. Research Policy, 2007, 36(3): 399–417. DOI: 10.1016/j.respol.2007.01.003 |

| [25] | 姚遂, 陈卓淳. 社会—技术系统可持续转型研究: 思路、批评、进展及反思[J]. 中国科技论坛, 2020(9): 145–155. |

| [26] | Geels F W. Regime resistance against low-carbon transitions: introducing politics and power into the multi-level perspective[J]. Theory Culture Society, 2014, 31(5): 1–20. |

| [27] | Geels F W. The multi-level perspective on sustainability transitions: responses to seven criticisms[J]. Environmental Innovation and Societal Transitions, 2011, 1(1): 24–40. DOI: 10.1016/j.eist.2011.02.002 |

| [28] | Smith A, Raven R. What is protective space? Reconsidering niches in transitions to sustainability[J]. Research Policy, 2012, 41(6): 1025–1036. |

| [29] | 黄天航, 赵小渝, 陈劭锋. 多层次视角方法分析创新发展的可持续转型研究——以德国鲁尔区转型发展为例[J]. 行政管理改革, 2021(12): 76–84. |

| [30] | 梅亮, 陈劲, 余芳珍. 创新演进与范式转移——可持续转型理论的源起、特征与框架[J]. 自然辩证法研究, 2015, 31(10): 36–40. |

| [31] | Geels F W. Technological transitions as evolutionary reconfiguration processes: a multi-level perspective and a case-study[J]. Research Policy, 2002, 31(8): 1257–1274. |

| [32] | Geels F W. Socio-technical transitions to sustainability: a review of criticisms and elaborations of the multi-level perspective[J]. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2019(39): 187–201. |

| [33] | Sabatier P A. An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein[J]. Policy Sciences, 1988, 21(2/3): 129–168. |

| [34] | Weible C M, Sabatier P A, Jenkins-Smith H C, et al. A quarter century of the advocacy coalition framework: an introduction to the special issue[J]. The Policy Studies Journal, 2011, 39(3): 349–360. |

| [35] | 陈振明, 张树全. 技术与制度互构关系转换及其对公共治理的影响[J]. 公共管理学报, 2023, 20(4): 1–12. |

| [36] | 尤尔根·哈贝马斯. 作为"意识形态"的技术与科学[M]. 李黎, 郭官义, 译. 上海: 学林出版社, 1999: 36-48. |

| [37] | 杨发庭. 技术进步与制度变迁的双向互动分析[J]. 学术探索, 2016(2): 38–44. |

| [38] | 简·E. 芳汀. 构建虚拟政府: 信息技术与制度创新[M]. 邵国松, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 8. |

| [39] | 保罗·A. 萨巴蒂尔. 政策过程理论[M]. 彭宗超, 钟开斌, 译. 北京: 三联书店, 2004: 196-197. |

| [40] | 保罗·A. 萨巴蒂尔, 汉克·C. 詹金斯-史密斯. 政策变迁与学习: 一种倡议联盟途径[M]. 邓证, 译. 北京: 北京大学出版社, 2011: 47. |

| [41] | Geels F W. From sectoral systems of innovation to socio-technical systems insights about dynamics and change from sociology and institutional theory[J]. Research Policy, 2004, 33(6/7): 897–920. |

| [42] | Geels F W. A socio-technical analysis of low-carbon transitions: introducing the multi-level perspective into transport studies[J]. Journal of Transport Geography, 2012(24): 471–482. |

| [43] | van der Laak W W M, Raven R P J M, Verbong G P J. Strategic niche management for biofuels: analysing past experiments for developing new biofuel policies[J]. Energy Policy, 2007, 35(6): 3213–3225. |

| [44] | 李文钊. 倡导联盟框架: 探究政策过程中的子系统效应[J]. 行政论坛, 2023(1): 94–107. |

| [45] | 李晓方, 谷民崇. 公共部门数字化转型中的"数字形式主义": 基于行动者的分析框架与类型分析[J]. 电子政务, 2022(5): 9–18. |

2025, Vol. 27

2025, Vol. 27