2. 中国互联网金融协会,北京 102412;

3. 中央财经大学 政府管理学院,北京 100081

2. National Internet Finance Association of China, Beijing 102412, China;

3. School of Government, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China

根据全球气候治理要求与自身发展实情,我国于2020年9月提出“双碳”目标,党的二十大和二十届三中全会等均强调以创新驱动绿色低碳循环发展。目前,中央和地方相继颁布《“无废城市”建设试点工作方案》《固体废物污染环境防治法》《长江保护法》《京津冀协同发展生态环境保护规划》等法律政策,并构建了京津冀城市群、长江经济带、黄河流域等多维度、多层次联动机制体系。近年来,从流域、大气等治理实践发现,建筑、工业、生活类垃圾存量增长所衍生的土地占用、环境污染、邻避冲突等问题,使资源禀赋、经济结构、政治位势约束下区域绿色发展难度增大、利益摩擦加剧、协同效果不如人意,“垃圾围城”成为诸多城市的难题。可见,稳步实现全局“双碳”目标,需从单一地区、单一系统、单一主体嵌入,以精准的专项职责分工,由内而外地激发凝聚力与向心力。那么,立足于多源头、多种类、多链条、多环节的区域垃圾处理“瓶颈”,如何驱动多元主体参与的绿色创新协同发展合力,如何发挥多元系统联动的优势互补效能,如何推进“局域差异型绿色创新”与“全域统筹型协同规划”循环互促?现阶段,持续增强垃圾综合处理与资源化利用能力、深化“无废城市”建设,是推进我国高质量发展迈上新台阶的重要任务。

一、文献回顾 1. 我国“双碳”目标实现路径伴随全球气候治理与我国环境规制实践深化,精准实现“双碳”目标成为社会关注的焦点。通过地区(如长江经济带、黄河流域)、行业(如交通、旅游、制造)等维度的碳排放总量、效率、强度测算及空间关联效应探讨[1-2],现有研究发现,我国当前碳排放量大,地区资源禀赋、经济基础、产业与能源结构、技术水平等差异相对明显,需基于低碳—零碳—负碳技术创新、模式升级、政策完善等方面,促进政府、企业、非政府组织、个人等从供给—需求侧同步推进社区、行业、区域等因地制宜措施的落地[3-4]。部分学者从特定视角进行探讨。Yang等提出以技术创新支撑产业结构调整、能源结构优化、碳强度下降[5-6];Zhang等以成本、碳排放、大气污染物排放等最小化为目标,提出电力、供热、交通行业的转型发展方向[7-8];崔盼盼等探寻了地区控制资本隐含碳、贸易隐含碳的挑战与措施[9];董一凡等致力于发达国家“双碳”目标执行经验的比较[10]。需注意的是,部分研究虽测度出我国地区碳排放及脱钩趋势的差异,但适配路径仍待深化探索。

2. 绿色创新内涵、测度及因素绿色创新衍生于传统创新理论,相关概念包括环境创新[11]、可持续创新[12],体现全生命周期的清洁能源生产、产品设计、有毒有害污染物处理、废弃物循环利用等内涵。具体分为两类:减少环境污染、降低资源与原材料消耗;治理污染环境、处理污染源。故应引入环境影响评价以审查专利是否符合标准,且各行业均可产出绿色创新成果[13]。现有研究包含两个层面:宏观社会层面,以省/市、经济带、城市群等为载体,测度与比较绿色效率、绿色绩效、绿色创新扩散效应等;微观企业层面,探寻如何通过研发与应用绿色产品、技术等实现生命周期的发展。如Zhang等揭示地区/行业绿色全要素生产率的显著失衡特征[14-15];彭昕杰等从经济—资源—环境(三重底线)测度出地区协调发展的绿色绩效水平,探讨了政府、企业、公众的策略选择问题[16-17];李凯杰等剖析了不同情境下绿色创新的时空溢出与驱动效应[18-19]。通过双重差分、空间计量等检验,环境规制、产业结构、能源转型、对外开放、城镇化等因素逐步被提炼[20-22]。基于地理区位影响、空间网络演化、创新系统协同等范式,不同约束的投入平衡、多维政策推动的创新影响、中国特色体系建设等[23],成为继续延展的重点方向。

3. 垃圾处理现状、影响及对策伴随《生活垃圾分类制度实施方案》《城市建筑垃圾管理规定》等政策文件的颁布施行,对不同地域与不同类型垃圾处理的探讨逐步深化。徐文海等指出,我国缺乏规范垃圾处理设施的专项法律法规,对是否采取许可制、许可要件、居民同意权的法律定位等缺乏明确规定[24]。张军飞等从产生、收集、转运、处理、管控环节,探讨了西咸新区的垃圾全周期减量和资源化利用情况[25]。邵志国等通过施工企业、政府和公众的演化博弈模型与系统动力学,剖析了建筑垃圾处理协同机制运行及其均衡条件[26]。同时,余恒等借助Super-SBM模型、Malmquist指数测度出长三角城市群生活垃圾处理效率整体较低但处于上升阶段,存在技术落后和规模不合理问题[27]。刘莎莎等以2004—2020年30省检验发现,垃圾清运量、人均GDP、环保支出、政策文本数量、无害化处理厂数量、市容环卫专用车辆数对提升城市垃圾处理能力有促进作用[28]。党艺等运用线性特征价格模型检验指出,北京市大型垃圾处理设施对周边房价的空间影响范围为6km,远超市政建设的500m邻避标准[29]。为此,学者们探讨了垃圾前端“减量化”路径与后端处理成本、地域性实践模式等。Malakahmad等以碳排放和能耗作为垃圾处理工艺的评估指标[30]。李颖等依据IPCC质量平衡法、温室气体排放核算法与多目标优化模型,提出北京市生活垃圾处理模式的发展趋势[31]。

综上,立足于“双碳”目标,多重因素复合影响的绿色创新发展是一个“牵一发而动全身”的问题。关于如何明确地区绿色创新的专项职责分工、甄别多系统全周期绿色创新的重要节点、推进“有效协同促创新”与“科学创新助协同”有机结合等尚有较大扩展空间。同时,垃圾处理作为一项复杂性、综合性、长期性工程,现有研究多着眼于某一类垃圾范畴,未能从全局层面探寻演化趋势、互动机理、博弈焦点等,致使对策措施的适用广度与深度相对有限。本文边际贡献在于:一是融合相关基础性理论,基于“双碳”目标的内外部环境剖析,按“地区—系统—主体”脉络构建区域绿色创新协同发展体系,明晰科学内涵、执行本质、运行流程、机制架构等。二是以北京市1994—2022年建成及运营的46个垃圾处理厂为例,通过Python爬虫、聚类统计、ArcGIS拟合,按地区(选址布局)→系统(外溢影响)→主体(政策工具)传导机理,分层剖析绿色创新协同发展的进度、成效与问题,提出推动高质量发展的参考性建议。

二、基于“双碳”目标的区域绿色创新协同发展体系 1. 我国“双碳”目标蕴含的理论渊源经济、社会、生态发展的无界性、交叠性衍生及延续,使某一个地区绿色、低碳、可持续发展必然受相邻地区策略外溢、辖区内多元系统互动、不同主体博弈等的复合影响,这决定了不可能直接通过市场“私有化”产权交易或完全平等协商进行有效解决,须借助权威统筹者的全力推动。现阶段我国社会主义市场经济建设尚不完善,企业、非政府组织、公众等易受资源禀赋、组织特性等约束而采取偏离整体目标的“非理性”行为。为此,党的十九大强调“构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与”的治理体系。“双碳”目标是融合全球气候治理要求与我国城镇化、工业化等实情的时代产物。

我国“双碳”目标蕴含的理论渊源包括三个方面:一是复杂适应系统理论[32],认为系统演化动力源于内在要素,即微观主体相互作用生成宏观复杂性现象,可通过局部和全局循环反馈和校正,探寻细节变化如何影响整体行为、主体如何适应环境演化。因此,区域经济社会发展是一个多层次、多种类、多关系的复杂系统,关键要素相互影响和制约,使其始终处于动态调整、远离平衡的开放系统,不断从低级到高级、从无序到有序。二是协同治理理论[33],阐述三个特征——治理系统开放性,包括子系统之间与对外部的开放性,强调“内外兼修”;治理主体多元化与权威分散性,以权责分解,促进政府、企业、非政府组织和公众等有序参与,衍生出跨区域、跨组织、跨部门等;自组织行为,以会议共商、共享联动、科技协作等,构建网格化协同组织体系,发挥整体统筹功能。三是以公共价值为基础的政府绩效治理理论[34],围绕“社会价值合法性”与“产出即绩效”命题,明确政府绩效内容——价值建构,反映不同社会体制、政治制度、经济环境和文化背景下政府与公民、社会的对话和协商过程;组织管理,探讨公共资源与权力投入、政府战略管理等绩效最大化方式;协同领导系统,连接绩效管理过程与产出,通过价值领导、愿景领导、绩效领导等,强化公共价值创造过程的协调与沟通,提升治理效能。

2. 环境因素催化的绿色创新协同发展内涵借鉴马克·H.穆尔等以公共价值创造为核心、贯穿“使命—政治—运营”循环链条的战略管理模型,可将“双碳”目标执行的内外部环境分解为“3+6”因素体系[35]。内部层面包括:①组织结构,涵盖沟通、权责及工作流(城市圈等)的人员安排;②组织文化,即成员共同遵循的价值观与行为准则,如法律法规、政策条例等;③资源条件,即人力、财力与物力,如GDP、财政收支规模等。外部层面包括:①自然环境,如地理位置、要素禀赋、生态负荷等;②政治环境,如政治制度、结构、关系和法治状态等;③经济环境,如市场秩序、消费结构等;④社会环境,如人口规模、就业结构等;⑤文化环境,如历史背景、人文习俗、教育等;⑥国际环境,即国家、国际组织互动形成的政治、经济、文化秩序与格局,如能源外交、贸易竞合等。可见,基于“双碳”目标的绿色创新协同发展,是一个需要统筹经济存量增长、社会福利提升、生态环境保护等的全方位、全覆盖、全过程问题。

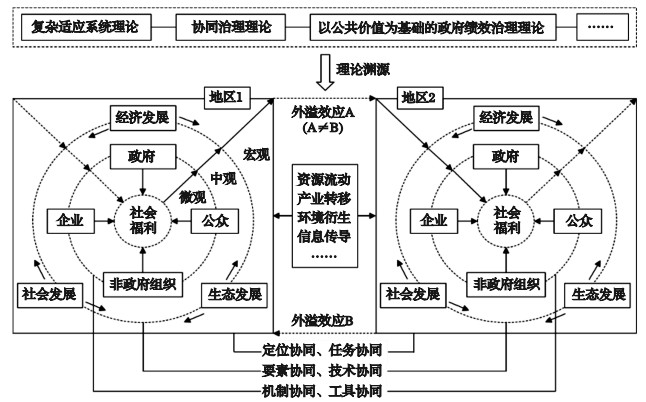

基于“双碳”目标执行要求及其内外部环境剖析可知,区域绿色创新协同发展是以社会福利为内核,通过统筹经济增长方式转型、产业结构调整、清洁能源置换、新兴技术研发及污染物处理等,有效促进地区联动、系统耦合、主体协作,提升全要素绿色创新的投入—产出效率。其实质是从地区、系统、主体层面逐步嵌入与延展,以“化整为零”方式与“共同但有差别”原则,妥善解决标尺竞争、责任推诿等问题。进而,在目标协同到行动协同过程中衍生“六元”协同体系——定位协同、任务协同(地区层面);要素协同、技术协同(系统层面);机制协同、工具协同(主体层面)。

3. “双碳”目标导向的区域绿色创新协同发展机理根据长三角、珠三角、京津冀、长江经济带、黄河流域等实践,我国现有两种模式:一是属地自主驱动型,根植于中长期规划目标与多元利益诉求,按“主体→系统→地区”进行由内而外的辐射式延展。二是区域任务驱动型,源于召开重要会议、举办大型活动等特殊目标,将总任务按“地区→系统→主体”层层分解,具有“金字塔”特征。前者的内在激励程度高,但易因阶段性利益目标不同而引致行动博弈,难以在短时间内达成区域集体自组织联盟;后者的执行速度快,但缺乏根本性利益目标促动,常面临“搭便车”、责任推诿、标尺竞争等问题,致使效果难以持续。“双碳”目标导向的区域绿色创新协同发展,是以社会福利为内核,基于各阶段目标规划、环境演化规律与战略布局结构,将地区层面的定位协同、任务协同,系统层面的要素协同、技术协同,主体层面的机制协同、工具协同有机结合,融入全方位、全覆盖、全过程的绩效管理,逐步细化核心功能划分、完善区域与属地政策集合、健全督察及考核机制,实现战略引导与宏观调控齐步推进的多维行动协同。为此,依据科学内涵与理论渊源,构建出自主驱动与任务驱动脉络融合并行的“地区—系统—主体”绿色创新协同发展体系, 具体如图 1所示。

|

图 1 基于“双碳”目标的绿色创新协同发展机理 |

立足于我国“双碳”目标执行与“有效协同促创新、科学创新助协同”要求,推动区域绿色创新协同发展的核心是明确主体、内容、方式、标准,激发自主驱动与任务驱动的合力,实现“创新—协同”与“协同—创新”循环互促。为此,需按“地区→系统→主体”脉络统筹推进:第一,地区层面的定位协同、任务协同是目标嵌入后开展纵向干预与横向协作的“骨架”。针对资源流动、产业转移、环境衍生、信息传导等引致的地区非平衡性发展与非对称性外溢互动,需建立健全权威性区域协同组织体系(如京津冀及周边地区大气污染防治领导小组),通过全面推进权责划分、利益协调、督察考核等,将纵向垂直型引导与约束机制融入横向网格化协同平台,以定期性联席工作会议、常态化信息报送、不定期调研抽检评估等方式,确保任务“下达”与问题“上传”及时,有效破除信息与行政壁垒,促进资源优化配置,实现属地自主权合理发挥与区域有效协同的统一。第二,系统层面的要素协同、技术协同是促进“五位一体”耦合共生、策略调整的“节拍器”。同一时期不同地区的比较优势不同,同一地区不同时期面临的主导问题存在差异。在共性目标与个性诉求的双重影响下,需聚焦于基础设施条件、市场经济环境、主导能源/产业、核心污染源、生产生活方式等实情,鼓励属地自主研发技术、引进精良设备、培育高素质人才,辅以适配的专项监察、投入—产出测度及绩效评估标准,有效推动属地打造经济—社会—生态有主有次、以先带后、灵活调整的全周期运行体系,增强多元系统演化的内在契合度与外部竞争力。第三,主体层面的机制协同、工具协同是及时解决地区与系统“成本—收益”矛盾、促进绿色创新合力持续增殖的“催化剂”。政府、非政府组织、企业及公众作为利益相关者,因行业类别、社会地位、角色分工等差异,难以自发形成稳固的共商共建共享同盟。故而,需立足于强制型(生产管理制度、强制配备制度等)、激励型(环境税费、投资扶持等)、自愿型(信息公开、民意反馈等)政策工具的组合及创新,完善责权明确、关系协调、动力强劲的主体联合行动机制,妥善处理区域绿色创新可能引起的“政府失灵”与“市场失灵”问题,增强“1+1>2”的协同发展效应。

三、区域绿色创新协同发展实践剖析:以北京市垃圾处理为例 1. 案例选取自1994年以来,北京市朝阳、海淀、丰台、昌平等14个区共建设有46个垃圾处理设施,包括焚烧处理设施12个、卫生填埋设施9个、生化处理设施16个、转运站9个,另尚有1个“在建”和1个“拟建”垃圾焚烧设施——大兴区安定循环经济园垃圾焚烧发电厂和丰台区北天堂循环经济产业园垃圾焚烧发电厂,见表 1。目前,已形成跨地区协同行动、多部门联合督察、多系统复合交叠、多主体协作参与、多工具创新应用的“全生命周期处理+资源循环利用”机制体系。在此,借鉴京津冀大气污染治理、长江经济带绿色发展、黄河流域高质量发展等研究,按“地区—系统—主体”绿色创新协同发展机理,基于城市管理委员会官网、企业事业单位环境信息公开平台(41份法律法规文件、526条新闻报道)与46个垃圾处理设施项目的《环境影响评价报告》《公众参与说明》等,运用Python爬虫、聚类统计、ArcGIS拟合方法,分层剖析北京市垃圾处理的进展、成效与问题,探寻可行性对策。

| 表 1 北京市垃圾处理设施情况 |

(1) 地区层面:复合式“围城”与纵横型协同

北京市按全市统筹、属地负责原则,逐步建立健全跨地区垃圾分类处理策略集合,涉及项目选址规划、设施结构调整、处理能力提升等方面。在此,基于2021年公布的垃圾处理设施建设情况,以设计处理能力为基准进行剖析。

第一,北京市4类垃圾处理设施主要位于4~6环线之间,大致按转运、焚烧、生化处理、卫生填埋次序“由内而外”延展,且具有显著的“小聚居”特征,与经济社会发展空间扩张相契合。其中,焚烧设施分布于11个区,朝阳、门头沟、昌平、通州、海淀、大兴及房山的处理能力达1 000吨/日及以上;卫生填埋设施分布于9个区,丰台、海淀、大兴、朝阳、房山的处理能力达1 000吨/日及以上;生化处理设施分布于12个区,大兴、昌平、丰台、通州的处理能力达1 000吨/日及以上;转运站则分布于6个区,丰台、朝阳、海淀的处理能力达1 000吨/日及以上;12个区有两个/类及以上垃圾处理设施。

第二,焚烧的占比最大,转运次之,卫生填埋与生化处理基本持平。全域垃圾焚烧、卫生填埋、生化处理、转运的设计能力占比分别为39.43%、17.72%、17.83%、25.02%,前三类终端处理设施的设计能力占比为4∶3∶3。同一地区各类设施的比较优势明晰,具有复合运行特征。建有4类设施的地区,朝阳以焚烧和转运为主,分别占39.53%、44.19%;房山以焚烧和卫生填埋为主,占比均为40.82%;海淀的焚烧、卫生填埋、转运相对平衡,依次占34.62%、28.85%、28.85%;门头沟焚烧的绝对优势显著,占84.72%。在建有3类设施的地区,通州、顺义、大兴、怀柔的焚烧占比分别为54.88%、56.45%、20.83%、54.55%,且大兴“在建”焚烧设施的设计处理能力为5 100吨/日,占比为51.52%;丰台以转运为主,占比为56.34%,“拟建”焚烧设施的设计处理能力为2 250吨/日,占24.06%,即体系结构将有所变动。建有2类设施的昌平与密云,焚烧占比分别为65.22%、95.42%,延庆的卫生填埋与生化处理基本持平。平谷仅有焚烧设施、石景山仅有转运站,处理能力均相对较弱。

第三,随着《北京市“十四五”时期城市管理发展规划》《北京市生活垃圾分类治理行动计划(2017—2020年)》《北京市生态环境准入清单(2021年)》等政策施行,已建立市级部门与区级政府纵横联动的协同组织体系,通过环评共商会议、市环境保护局信息公开专栏、企业事业单位环境信息公开平台、定期手工监测与实时自动监测数据系统等机制,有效推进跨区资源流动、信息共享、权责划分等。

(2) 系统层面:非对称性外溢影响与综合处理技术

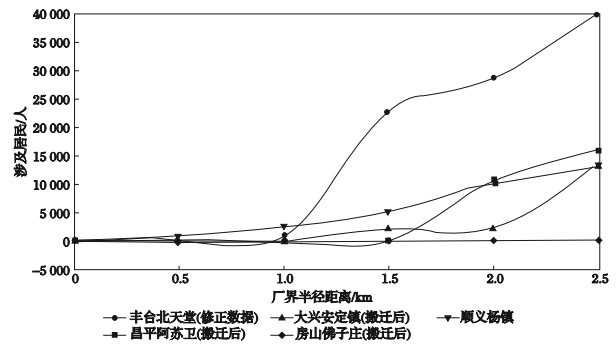

立足于“双碳”目标与“五位一体”总体布局,垃圾处理作为生态保护的有机组成部分,与其他要素存在相互交叠影响。随着城市空间扩张与结构调整,垃圾处理对生产生活的外溢效应不断凸显。如党艺等研究揭示,北京市大型垃圾处理设施对周边房价的空间影响距离(6~14 km)远超市政建设邻避标准(500 m)[29]。在此,基于分类抽样选取的5个焚烧厂(见表 2、图 2)进行剖析。

| 表 2 北京市部分垃圾焚烧厂的影响范围 |

|

图 2 焚烧厂界距离与周边村庄/居民区涉及人数情况 |

第一,因项目选址、建设时间、人口密度等影响,各区垃圾处理与多元要素形成非对称性错综互动体系。按方圆半径2.5 km与无搬迁/搬迁后的情境,丰台北天堂(拟建)、大兴安定镇、顺义杨镇、昌平阿苏卫的环境保护目标数分别为62个、16个、17个、11个,涵盖村庄/居民区67个、办公场所17个、学校/幼儿园16个、医院/养老院2个、文物/博物馆3个、国家森林公园1个;房山佛子庄周边已完成全部搬迁。第二,垃圾焚烧所涉及的人数规模随外溢范围扩大而增加。以方圆半径0.5 km为基准,丰台北天堂(拟建)与顺义杨镇焚烧厂(无搬迁)1.0 km、1.5 km、2.0 km半径涉及人数的环比增长倍数分别为16.01与2.41、3.74与1.92、1.27与2.03;大兴安定镇与昌平阿苏卫焚烧厂(搬迁后)涉及人数聚集于半径1.5~2.0 km内。同时,与徐林等研究相吻合[36],按照不同类型垃圾全生命周期演化规律,北京市遵循垃圾处理—资源再生—循环利用原则,推动核心技术创新与多元工艺组合应用。焚烧类设施配备炉内喷氨(SNCR)、半干法喷雾反应塔、干法喷射脱酸、喷活性炭、袋式除尘器、SCR反应塔组合烟气净化、渗滤液废污水处理、烟气在线监测系统等工程;卫生填埋类设施在摊平+压实+黄土覆盖+膜覆盖的基础上,逐步研制创新出UASB厌氧反应器+MBR膜生物反应器+反渗透(R0)、UASB+ AO+超滤+纳滤+反渗透、生化+MBR+DTRO+收集管网+预处理+沼气发电等模式;生化处理类设施基于机器分选需求,灵活选用厌氧消化、好氧堆肥、喷淋吸收、厌氧发酵等新兴技术;以固体废弃物为主的转运站主要采用垃圾压缩+转运模式,并辅以污水与废气治理设施。

(3) 主体层面:多元政策工具融合创新运用

立足于各类垃圾处理与大气、水源、土壤等环境污染的复合联动效应,国务院相继出台了《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件(试行)》《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》等政策。基于此,北京市分级分类建立起“强制性行政管控、激励性市场调节、自愿性多元主体参与”的创新及组合运用机制体系(见表 3),这既符合经济—社会—生态耦合共生原则,也是平衡不同地区、主体博弈的有效方式。

| 表 3 北京市垃圾处理的主要政策工具 |

第一,行政管控“强制性”注重政府法定权威与影响力,相关政策具备有效的威慑性和约束力。包括将市、区/县年度任务细分为减量化、资源化、无害化指标;现场监督检查与网络抽查结果纳入环境信用评价范畴;垃圾焚烧、生化、转运等污染物排放总量上限、区域配额、减排比例;垃圾强制性分类,计划于2035年实现原生生活垃圾“零填埋”目标;主体责任、基本类别、分类投放—收运—处理系统全覆盖;限制新/扩建废弃资源综合利用设施等。第二,市场调节“激励性”强调企业的主体地位,促使其竞争策略选择有效遵循战略引导。包括财政投资和补贴、PPP项目运营、环卫投融资平台建设;核定企业垃圾产生量、基准价格及补助标准,施行超量加价、减量减费与计量收费、分类计价政策;全生命周期的垃圾管理、跨区处理经济补偿、循环经济产业园建设等。第三,多元主体参与“自愿性”肯定非政府组织、公众等知情权、监督权、反馈权,促使其通过规范途径有效融入垃圾处理全过程,提升信息传播速度与准确性,增强协同行动的凝聚力与向心力。具体包括运用报刊、广播、电视和网络宣传;环保设施验收、突发事件应急预案、实时自动监测与定期手工监测信息平台同步公开;配套设施开放日接待公众参观,志愿者、社会组织开展基层培训;将垃圾源头减量、全过程分类、资源化利用、无害化处理知识纳入中小学及学前教育等。

3. 现阶段待深化解决的问题通过分层剖析可知,北京市垃圾处理的绿色创新协同发展体系已相对成熟,以“地区→系统→主体”与“主体→系统→地区”双链条同步运行,基本实现了全方位统筹、全覆盖创新、全过程协同、全周期循环目标。根据我国“双碳”目标执行要求与《北京市“十四五”时期环境卫生事业发展规划》(京管发〔2022〕29号),尚存在三个关键症结。

第一,垃圾处理功能分区与项目选址规划待完善。随北京市经济社会体系逐步延展,远郊垃圾处理设施与生产生活空间的交叠程度不断提高,正由“围城”模式向“融城”格局演化。例如,位于6环线内东北侧的昌平阿苏卫垃圾处理中心(焚烧厂+卫生填埋场+综合处理厂)周边分布有大型居住区(回龙观、天通苑)和重要就业中心(上地产业基地、中关村软件园)。垃圾处理产生的废气排放、废弃物堆放、噪声等,使经济转型发展的公众满意度有所下降;位于5环线内西南侧的丰台循环经济产业园(厨余垃圾处理厂+湿解处理厂+残渣填埋场+预处理筛分厂)距永定河较近,且拟建垃圾焚烧发电厂选址距永定河生态保护红线仅460m,对周边自然资源与生态环境的潜在负外溢效应大,社会公众的反对意见强烈。为此,参照风向、流域、土壤等自然因素,基于北京市向河北雄安新区疏解职能、自身主体功能区调整等中长期建设蓝图,如何精准确定“融城”垃圾处理设施迁移布局脉络,科学规划新建、扩建、改建设施选址,健全多类设施“按需+按效”组合矩阵,是深化推动绿色创新协同发展的直接挑战。

第二,复合式垃圾综合处理技术水平有待提升。焚烧、卫生填埋、生化处理、转运类设施运行涉及地理学、物理学、生物化学、计算机等技术范畴,各类垃圾杂糅使精准分类的难度大,需要融合多项工艺以提升处理成效。目前,北京市不同类型垃圾处理技术创新及应用体系日益完善,但跨类综合处理技术集合、相关污染物排放监测标准等尚有不足。就垃圾焚烧排放的颗粒物、二氧化硫等17类污染物而言,北京市按国家《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485—2014)等执行,而天津市、河北省、山东省均有15类污染物排放标准完全严于国家要求。参照2022年5月16日北京市城市管理委员会《关于公众来访反映问题得答复意见书》的垃圾处理配套方案(烟气急冷工艺、定期采样监测等)、强制分类重点(塑料、橡胶、厨余垃圾等)、短期力争目标(2025年大幅度降低橡塑类垃圾焚烧量)、提高厨余垃圾回收利用率(集中为主、就地为辅、适度协同)等内容,如何循着多领域要素演化脉络拓展核心技术创新空间,完善“多维统筹+多边嵌入”机制,是有效激发绿色创新协同发展驱动力的重要约束。

第三,多元政策工具组合运用机制仍待优化。面临全方位、全覆盖、全过程垃圾分类处理及相关环境污染防控挑战,北京市强制型、激励型、自愿型政策工具发展不对称与实施效用不均衡,使“地区→系统→主体”与“主体→系统→地区”运行难以实时同步,影响双向循环互促的稳定。相较于层次严密的法律法规体系,各类垃圾处理设施建设的投融资结构较为单一,对财政出资、专项补助的依赖程度高,且因2019年以来PPP项目“清退整改”,市场资金融入渠道、组合模式及应用空间受限。突发因素影响下经济社会发展放缓,导致财政收入缩减、支出压力大,短期内推进绿色创新技术研发、试行、推广等相对乏力。同时,社会公众参与垃圾处理方案研讨、决策制定及督察评估等的规范性渠道建设不足。大数据“Z时代”的垃圾处理情况、演化态势等信息混合传播于微博、公众号、抖音等新媒体,因权威性筛选不足易引致误导问题,且电话、邮件等反馈方式存在非对称性信息超载与透明化传递“断链”问题。如何健全多源头、多端口资金筹集体系,完善资源配置结构与纵横向互动渠道,以不同类型政策工具创新升级与组合应用,实现“1+1>2”的目标,是精准统筹绿色创新协同发展进程的核心约束。

4. 推动全面创新与有效协同的对策建议立足于推进“四个中心”建设、提升“四个服务”水平的目标,北京市提出党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑原则。根据“地区—系统—主体”运行机理,以全方位、全覆盖、全过程垃圾处理为嵌入点,推进全域绿色创新协同发展需重点把握好以下三个方面。

第一,完善目标统筹、功能互补、动态监测、信息共享的纵横向协同发展网络。一是根据焚烧、卫生填埋、生化处理、转运类设施的空间布局、处理能力、周边环境等,精准划分特殊处理地区(如海淀、朝阳)、日常处理地区(如通州、昌平)、一般处理地区(如延庆、门头沟)。通过市政府统一规划、分区重点管理,不断强化市—区—街道—社区联动的集约和规模效应。二是基于各类设施的范畴及流程,细分出多维子系统,逐层完善内部(主城区)和外围(远郊县)监测体系,形成自动/手工收集—存储与分析—传输共享—结果反馈的全生命周期循环网络,为相关部门交叉执法、联合督察提供有效依据。三是落实教育、文化和旅游、商务、住房城乡建设等领域的垃圾处理要求。健全方法科学合理、职责界定清晰、行业覆盖全面的主管与执行者考评体系,完善日检查、月评定的考核—通报—约谈机制,综合测度垃圾分类处理成效。

第二,基于要素演化格局,健全源头减量、资源回收利用、无害化处理的绿色创新发展体系。一是加强前端分类收集—中端运输—末端综合处理的关键节点督察,推动餐厨垃圾资源化处理、填埋气收集利用、渗沥液处理、非正规垃圾填埋场治理与生态恢复、填埋场封场后再利用、建筑垃圾资源化等核心技术创新及推广。二是落实生产者责任制度,明确废弃产品的回收、利用、处置责任人。健全垃圾分类收集、运输、处理的利益传导与权责分摊机制,促进不同主体相互监督。三是推进科技赋能与智慧型管理。研制自动化和智能化程度高、操作可行、运行安全、环保高效的分选、破碎、压缩、打包等技术,建设高水平再生资源分拣基地。以云计算、大数据、物联网、图像识别、模拟仿真等连接,拓展垃圾收集、运输、处理、再利用等智能监管场景应用,建设市、区/县、街道“贯通”的精细化管理平台。四是提高信息挖掘、整理、分析的深度,结合大气污染、流域等治理,以动态采集、实时预防、及时响应、科学调度,增强垃圾处理的监控—预警—溯源能力。

第三,深化政策工具体系改革,增强政府、企业、非政府组织、公众等主体有序协作的凝聚力与向心力。一是结合区域发展定位、空间延展脉络、环境保护格局,完善法律法规体系,提高源头减量政策“刚性”强度,细化特殊处理、日常处理、一般处理地区的环境准入清单。引入有序竞争机制,优化PPP项目、政府购买等方式,健全政府主导、区域联动、企业施治、全民参与、社会监督的协同机制。二是明确界定垃圾处理主体的资质审查程序与标准,充分发挥市场在环境影响评价、先进技术研发应用、专项资金配置等方面的促动作用,辅以差异性税费征管机制,持续性优化营商环境、规避寻租行为,形成环境友好型垃圾处理与资源再利用的方式。三是完善信息公开与舆论宣传机制,激发公众积极性、主动性、创造性。发挥社区议事厅、业委会、物管会、专题听证会等“桥梁”作用,运用多种新媒体传播介质,提高接诉即办、未诉先办、主动筹划能力。优化“小手拉大手”模式,将相关知识融入中小学及学前教育范畴,宣传进社区、进校园、进单位、进家庭,营造全社会参与垃圾处理的良好氛围。

四、结语立足于全球气候治理要求与自身发展实情,以创新推动绿色低碳循环发展,已成为新时代我国构建经济—社会—生态共同体的重要引擎。根据如何驱动多元主体参与的绿色创新协同发展合力、发挥多元系统联动的优势互补效能、推进“局域差异型绿色创新”与“全域统筹型协同规划”循环互促等思考,构建“双碳”目标导向的“地区—系统—主体”绿色创新协同发展体系——定位协同、任务协同(地区层面),要素协同、技术协同(系统层面)和机制协同、工具协同(主体层面),明确“地区→系统→主体”与“主体→系统→地区”双向同步运行的本质内涵、机制架构、逻辑脉络等。

按此机理,分层剖析北京市垃圾处理成效:地区层面——位于4~6环线的四类设施大致按转运、焚烧、生化处理、卫生填埋次序“由内而外”延展,具有显著的“小聚居”特征;焚烧的占比最大,转运次之,卫生填埋与生化处理基本持平;建立起市级部门与区政府纵横联动的协同组织体系。系统层面——垃圾处理与多元要素形成非对称性错综互动体系;垃圾焚烧影响的人数随外溢范围扩大而增加;遵循垃圾处理—资源再生—循环利用原则的技术创新与工艺组合应用持续推进。主体层面——分级分类推动政策工具创新及组合应用,包括强制型(任务分解、环境信用评价、垃圾强制分类等),激励型(财政投资与专项补贴、差异性价费、全生命周期管理系统等)、自愿型(媒体宣传、信息公开、教育培训等)。

目前,存在三项关键症结:一是垃圾处理功能分区与项目选址规划待完善,需精确“融城”式垃圾处理设施迁移布局脉络,健全多类设施“按需+按效”组合矩阵。二是复合式垃圾综合处理技术水平待提升,需遵循不同发展要素演化脉络拓展核心技术创新空间,完善多维统筹+多边嵌入机制。三是多元政策工具组合运用机制待优化,需完善资源配置结构与纵横向互动渠道,发挥创新升级与“帕累托”组合的“1+1>2”效应。为此,需要统筹好三个方面:一是完善目标统筹、功能互补、动态监测、信息共享的协同发展网络。包括强化市—区—街道—社区联动的集约和规模效应、完善内部(主城区)和外围(远郊县)收集—存储与分析—传输共享—结果反馈的循环网络等。二是健全源头减量、回收利用、无害化处理的绿色创新发展体系。包括加强前端分类收集—中端运输—末端综合处理的关键节点督察、落实生产者责任制度、推进科技赋能与智慧型管理等。三是深化强制型、激励型、自愿型政策工具体系改革。包括细化环境负面准入清单、明确垃圾处理主体审查程序与标准、完善信息公开与舆论宣传机制、优化“小手拉大手”模式的中小学及学前教育等。

| [1] | Xie P, Gao S, Sun F. An analysis of the decoupling relationship between CO2 emission in power industry and GDP in China based on LMDI method[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 211(20): 598–606. |

| [2] | 邵海琴, 王兆峰. 中国交通碳排放效率的空间关联网络结构及其影响因素[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(4): 32–41. |

| [3] | Ning Y D, Chen K K, Zhang B Y, et al. Energy conservation reduction path selection in China: A simulation based on Bi-Level multi-objective optimization model[J]. Energy Policy, 2020, 137: 111–116. |

| [4] | 张希良, 黄晓丹, 张达, 等. 碳中和目标下的能源经济转型路径与政策研究[J]. 管理世界, 2022, 38(1): 35–66. |

| [5] | Yang L, Li Z. Technology advance and the carbon dioxide emission in China-empirical research based on the rebound effect[J]. Energy Policy, 2018, 101: 150–161. |

| [6] | 张贤, 李凯, 马乔, 等. 碳中和目标下CCUS技术发展定位与展望[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(9): 29–33. |

| [7] | Zhang Y, Peng H, Su B. Energy rebound effect in China's industry: an aggregate and disaggregate analysis[J]. Energy Economics, 2017, 61: 199–208. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.11.011 |

| [8] | 范庆泉, 梁美健, 乔元波. 碳排放权要素报酬与区域间再分配机制研究[J]. 财贸经济, 2021, 42(11): 101–115. |

| [9] | 崔盼盼, 张艳平, 张丽君, 等. 中国省域隐含碳排放及其驱动机理时空演变分析[J]. 自然资源学报, 2018, 33(5): 879–892. |

| [10] | 董一凡, 孙成昊. 美欧气候变化政策差异与合作前景[J]. 国际问题研究, 2021(4): 103–119. |

| [11] | Mongo M, Belaïd F, Ramdani B. The effects of environmental innovations on CO2 emissions: empirical evidence from Europe[J]. Environmental Science and Policy, 2021, 118: 1–9. |

| [12] | Amendolagine V, Lema R, Rabellotti R. Green foreign direct investments and the deepening of capabilities for sustainable innovation in multinationals: insights from renewable energy[J]. Journal of Cleaner Production, 2021, 310(1): 127381. |

| [13] | 李青原, 肖泽华. 异质性环境规制工具与企业绿色创新激励——来自上市企业绿色专利的证据[J]. 经济研究, 2020, 55(9): 192–208. |

| [14] | Zhang N, Choi Y. Environmental energy efficiency of China's regional economies: a non-oriented slacks-based measure analysis[J]. Social Science Journal, 2013, 50(2): 225–234. |

| [15] | 孙亚男, 杨名彦. 中国绿色全要素生产率的俱乐部收敛及地区差距来源研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2020, 37(6): 47–69. |

| [16] | 彭昕杰, 成金华, 方传棣. 基于"三线一单"的长江经济带经济-资源-环境协调发展研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2021, 31(5): 163–173. |

| [17] | 葛世帅, 曾刚, 杨阳, 等. 基于DEA-Malmquist和Tobit模型的长三角城市群绿色创新绩效研究[J]. 长江流域资源与环境, 2022, 31(4): 738–749. |

| [18] | 李凯杰, 董丹丹, 韩亚峰. 绿色创新的环境绩效研究——基于空间溢出和回弹效应的检验[J]. 中国软科学, 2020(7): 112–121. |

| [19] | 解学梅, 朱琪玮. 企业绿色创新实践如何破解"和谐共生"难题?[J]. 管理世界, 2021, 37(1): 128–149. |

| [20] | Cai X Q, Lu Y, Wu M Q. Does environmental regulation drive away inbound foreign direct investment: evidence from aquasinatural experiment in China[J]. Journal of Development Economics, 2016, 123: 73–85. |

| [21] | 胡珺, 黄楠, 沈洪涛. 市场激励型环境规制可以推动企业技术创新吗: 基于中国碳排放权交易机制的自然实验[J]. 金融研究, 2020(1): 171–189. |

| [22] | 王分棉, 贺佳. 地方政府环境治理压力会"挤出"企业绿色创新吗?[J]. 中国人口·资源与环境, 2022, 32(2): 140–150. |

| [23] | 杨阳, 曾刚, 葛世帅, 等. 国内外绿色创新研究进展与展望[J]. 经济地理, 2022, 42(3): 10–21. |

| [24] | 徐文海, 王安琪. 生活垃圾处理设施治理的法治逻辑[J]. 同济大学学报(社会科学版), 2022, 33(6): 115–124. |

| [25] | 张军飞, 魏博. 垃圾处理的全周期减量和资源化利用探索与实践——以《西咸新区垃圾固废设施专项规划》为例[J]. 城市发展研究, 2019, 26(S1): 25–31. |

| [26] | 邵志国, 李梦笛, 韩传峰, 等. 基于演化博弈的建筑垃圾处理协同机制及仿真[J]. 中国管理科学, 2022, 32(7): 324–334. |

| [27] | 余恒, 夏敏, 邹伟. 长三角城市群生活垃圾处理效率时空演变研究[J]. 统计与决策, 2021, 37(7): 76–80. |

| [28] | 刘莎莎, 戴胜利. 城市生活垃圾处理能力提升的驱动因素研究——基于2004—2020年30个省份的实证分析[J]. 中国环境管理, 2023, 15(3): 109–117. |

| [29] | 党艺, 余建辉, 张文忠. 环境类邻避设施对北京市住宅价格影响研究——以大型垃圾处理设施为例[J]. 地理研究, 2020, 39(8): 1769–1781. |

| [30] | Malakahmad A, Abualqumboz M S, Kutty S R M, et al. Assessment of carbon footprint emissions and environment and disposal techniques: case study of Malaysia[J]. Waste Management, 2017, 70(1): 282–292. |

| [31] | 李颖, 武学, 孙成双, 等. 基于低碳发展的北京城市生活垃圾处理模式优化[J]. 资源科学, 2021, 43(8): 1574–1588. |

| [32] | 李军辉. 复杂系统理论视阈下我国区域经济协同发展机理研究[J]. 经济问题探索, 2018(7): 154–163. |

| [33] | 赫尔曼·哈肯. 协同学——大自然构成的奥秘[M]. 凌复华, 译. 上海: 上海译文出版社, 2005: 115 -129. |

| [34] | 包国宪, 王学军. 以公共价值为基础的政府绩效治理——源起、架构与研究问题[J]. 公共管理学报, 2012, 9(2): 89–97. |

| [35] | 马克·H. 穆尔. 创造公共价值: 政府战略管理[M]. 伍满桂, 译. 北京: 商务印书馆, 2016: 301-306. |

| [36] | 徐林, 丁园园. 市场与技术的协同: 垃圾分类模式的形成机制及发展趋势——以Z省H市垃圾分类为例[J]. 行政论坛, 2022, 29(3): 105–112. |

2025, Vol. 27

2025, Vol. 27